lingvo.wikisort.org - Forscher

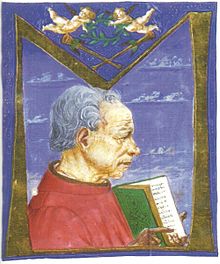

Gianfrancesco (oder Giovanni Francesco) Poggio Bracciolini (lateinisch Poggius (Florentinus); * 11. Februar 1380 im heutigen Terranuova Bracciolini; † 30. Oktober 1459 in Florenz) war einer der namhaftesten Humanisten der italienischen Renaissance. Er wurde zu einem der Wegbereiter der humanistischen Bewegung, da er einige der bedeutendsten Werke der Antike wiederentdeckte und der europäischen Geisteswelt erneut zugänglich machte. Bedeutend ist auch sein Beitrag zur Entwicklung der lateinischen Schrift; er gilt als eigentlicher Erfinder der humanistischen Schrift.

Leben

Poggio Bracciolini[1] wuchs in dem toskanischen Dorf Terranuova bei Arezzo auf, das 1862 ihm zu Ehren in Terranuova Bracciolini umbenannt wurde. Die Familie Bracciollini del Val d’Arno oder di Firenze stammte ursprünglich aus dem kleinen über 900 m hoch gelegenen Ort Lanciolina oder Anciolina bei Loro Ciuffenna.

Sein Vater Guccio Bracciolini (ca. 1345–1415/1420) war Drogist, seine Mutter Jacoba (1359–nach 1426) Tochter eines Notars. Er studierte Notarkunst in Florenz, wozu auch Unterricht in Latein und Rhetorik gehörte. Noch während des Studiums – das er 1402 erfolgreich abschloss – kam er in Kontakt mit dem florentinischen Kanzler Coluccio Salutati, der sein Talent erkannte und ihn förderte. Er erhielt so Zugang zu dem Kreis von Humanisten, der sich in Florenz um Coluccio scharte. Für Coluccio und unter seiner Anleitung kopierte er Handschriften.

Im Herbst 1403 ging er auf Anstoß seines zehn Jahre älteren Freundes Leonardo Bruni nach Rom, wo er zunächst als Privatsekretär des Bischofs von Bari Landolfo Maramoldo unterkam. Bald darauf erlangte er den gutbezahlten Posten eines Schreibers der apostolischen Kurie bei Papst Bonifatius IX. Diese Position bekleidete er auch unter den Päpsten Innozenz VII. († 1406) und Gregor XII. (abgedankt 1415) sowie den Gegenpäpsten Alexander V. († 1410) und Johannes XXIII. (abgesetzt im Mai 1415). Unter letzterem wurde er zum apostolischen Sekretär befördert.

Poggio nahm am Konzil von Konstanz teil, wo er den Häresieprozess gegen Hieronymus von Prag miterlebte, der mit dessen Verurteilung und Hinrichtung endete. Über dieses Geschehen berichtete er in einem bewegenden Brief an Leonardo Bruni.[2] Entgegen einer weitverbreiteten, aber falschen Meinung schrieb Poggio kein Buch über die Verurteilung von Jan Hus. Richard G. Salomon wies nach,[3] dass es sich bei dem vielzitierten Text, der erstmals in der für ihre Fälschungen bekannten Stuttgarter Stadt-Glocke erschien, um eine Fälschung handelt.

Das Konzil zog sich über Jahre hin – vom 5. November 1414 bis zum 22. April 1418 – und Poggio war nach der in Konstanz erfolgten Absetzung seines Dienstherrn Johannes XXIII. ohne Anstellung. Daher nutzte er die Zeit, um in Bibliotheken und Klöstern Deutschlands und Frankreichs nach antiken Texten zu suchen, deren Existenz den frühen Humanisten zwar bekannt war, die aber in Italien nicht mehr auffindbar waren. So entdeckte er lange verschollene Texte von Cicero, Tacitus, Quintilian, Vegetius, Marcus Manilius, Ammianus Marcellinus, Vitruv, Caecilius Statius, Lukrez und Petronius. Zudem spezialisierte sich Poggio darauf, einzelne Fragmente anhand des Schreibstils einem bestimmten Autor zuzuordnen und verlorene Werke so zu rekonstruieren.

Die Jahre 1418–1422 verbrachte Poggio auf Einladung des Bischofs Henry Beaufort in England, wurde dort aber nicht glücklich. Im Februar 1423 kehrte er nach Rom zurück und arbeitete ab Mai wieder in seiner früheren Stellung als apostolischer Sekretär für die Kurie, zunächst unter Papst Martin V. (bis 1431), dann unter Eugen IV. (1431–1447) und schließlich unter Nikolaus V. Von Juni 1453 bis 1458 war er Leiter der florentinischen Kanzlei unter den Medici.

Wie viele Humanisten seiner Zeit schrieb auch Poggio ausschließlich auf Latein und übersetzte auch griechische Werke in diese Sprache. Er hinterließ einen umfangreichen Briefwechsel privaten und politischen Inhalts und verfasste eine Geschichte der Stadt Florenz.

Beitrag zur Entwicklung der humanistischen Schrift

Die langjährige Tätigkeit Poggio Bracciolinis als apostolischer Sekretär und als obsessiver Kopist antiker Literatur war immer auch mit einer ästhetisch anspruchsvollen Gestaltung von Schriftstücken verschiedenster Art verbunden. Das trug zur Weiterentwicklung seiner Schrift bei. In diesem Kontext führte Poggio die von Petrarca und Salutati begonnenen Bemühungen um die Entwicklung einer klaren, gut lesbaren Schrift fort. Auf der Grundlage der karolingischen Minuskel, der littera antiqua, kristallisierte sich bei ihm gleichsam als Gegenentwurf zur gotischen Buchschrift eine besondere Form der humanistischen Minuskel heraus. Diese wurde nicht nur den Anforderungen an Klarheit und gute Lesbarkeit besser gerecht, sondern zeichnete sich durch die Ausgewogenheit des Stils und durch Eleganz aus. Als ältestes erhaltenes Schriftbeispiel von Poggio gilt das Traktat De verecundia („Über die Scham“) von Salutati. Es ist zwischen 1402 und November 1403 entstanden.

Poggio befasste sich bei seinem Aufenthalt in Rom intensiv mit den römischen Inschriften.[4] Deren Schriftformen (Capitalis monumentalis) fanden zunehmend als Auszeichnungsschrift Eingang in die Gestaltung seiner handgeschriebenen Buchseiten und Manuskripte in humanistischer Minuskel. Seine Schrift war nicht nur beispielgebend für seine Zeitgenossen. Wenige Zeit später diente diese Version von humanistischer Schrift als Vorbild für die erste Drucktype, in der das Alphabet der Großbuchstaben (Capitalis monumentalis) mit dem Alphabet der Kleinbuchstaben (humanistische Minuskel) zur Antiqua vereint wurde. Poggios Schrift hatte damit nicht nur einen grundlegenden Wandel von der gebrochenen gotischen Schrift zur runden lateinischen Form der Buchschrift gefördert, sondern zugleich elementare Voraussetzungen für die Entwicklung der Groß- und Kleinschreibung geschaffen.

Rezeption

Conrad Ferdinand Meyer machte Poggio zur Hauptfigur seiner Novelle Plautus im Nonnenkloster, deren erste Fassung 1881 unter dem Titel Das Brigittchen von Trogen erschien und die der Autor selbst für eines seiner eher unbedeutenden Werke hielt. In ihr erscheint Poggio, gebrochen durch den historistischen Relativismus des späten 19. Jahrhunderts, als eine beinahe tragische Gestalt, als Skeptiker, dem keine anderen als ästhetische Werte geblieben sind und der doch ahnt, dass damit das Fundament der menschlichen Gesellschaft unterminiert wird: „‚Und‘ – seufzte er – ‚nur ungern kehre ich zu jenen Jugendlichkeiten zurück, jetzt da ich die Unbefangenheit meiner Standpunkte und die Läßlichkeit meiner Lebensauffassung bei meinem Sohne – ich weiß nicht kraft welches unheimlichen Gesetzes der Steigerung – zu unerträglicher Frechheit, ja zur Ruchlosigkeit entarten sehe.‘“[5]

Die Romanautoren Monaldi & Sorti lassen Poggio in ihrem Historienkrimi Das Mysterium der Zeit als dubiose Hintergrundfigur auftreten. Sie bringen ihn in Zusammenhang mit Fälscherbanden, die zur Zeit der Renaissance zahlreiche, nur vorgeblich antike Texte geschaffen haben. Die Handlung des Romans nimmt dabei Bezug auf die wissenschaftlich unhaltbare verschwörungstheoretische Chronologiekritik, nach der Teile der antiken Geschichte von solchen Fälschern erfunden worden seien.

In dem Historienroman In nomine diaboli von Monika Küble und Henry Gerlach schreibt Poggio Briefe an seinen Freund Niccolò Niccoli. Er hilft während des Konzils von Konstanz diverse Mordfälle aufzuklären.

Im 2011 erschienenen Buch des amerikanischen Autors Stephen Greenblatt Die Wende: Wie die Renaissance begann geht es um die Wiederentdeckung des Meisterwerks De rerum natura des antiken Dichters Lukrez durch Poggio Bracciolini im Jahre 1417. Der Autor erzählt und erklärt, wie sich der Fund dieses antiken Werkes in einem deutschen Kloster stark auf die geistesgeschichtliche Entwicklung der damaligen Zeit auswirkte. Die äußerst modern und freigeistig anmutenden Vorstellungen Lukrez’ über elementare Fragen zur Natur der Dinge, der Materie, aber auch zum sinn- und lustvollen Leben des Menschen lässt Greenblatt mit der mittelalterlichen, finster gezeichneten Welt kollidieren. Erst die Wiederentdeckung durch Bracciolini habe dem antiken Werk in der Renaissance zu seiner tatsächlichen geistesgeschichtlichen Bedeutung und Wirksamkeit als wesentlicher Impuls zur Moderne verholfen.

Werke

Dialoge

- De avaritia „Über die Habsucht“ (1428–1429)

- An seni sit uxor ducenda „Soll ein Greis heiraten?“ (1436)

- De nobilitate „Über den Adel“ (1440)

- De infelicitate principum „Über das Fürstenunglück“ (1440)

- De varietate fortunae „Über die Vergänglichkeit des Glückes“ (4 Bücher, 1448)[6]

- 1. Beschreibung der Ruinen Roms

- 2./3. Schicksale von Fürsten, Rittern, Königen, Päpsten, Kurialbeamten

- 4. Bericht der Indienreise des Niccolò de’ Conti

- Contra hypocritas „Über die Scheinheiligkeit“ (1447–1448)

- Historia tripertita disceptativa convivalis (Drei Dialoge, 1450)[7]

- 1. Wer von beiden Gast oder Gastgeber zu Dank verpflichtet sei

- 2. Über den Vorrang der Medizin oder der Jurisprudenz[8]

- 3. Über die Frage der antiken Vulgärsprache

- De miseria humanae conditionis „Über das Elend des Menschendaseins“ (2 Bücher, 1455)

Invektiven

- gegen Francesco Filelfo (4 Invektiven)

- gegen Tomaso Morroni da Rieti

- gegen Felix V. (1447)

- gegen Lorenzo Valla (5 Invektiven, 1452–1453)

- In fidei violatores (gegen die Florentiner Magistraten)

Leichenreden[9]

- Leichenrede für Kardinal Francesco Zabarella (1417)

- Leichenrede für Niccolò Niccoli

- Leichenrede für Lorenzo di Giovanni de’ Medici (1440)

- Leichenrede für Kardinal Niccolò Albergati (1443)

- Leichenrede für Leonardo Bruni (1444)

- Leichenrede für Kardinal Giuliano Cesarini (1445)

Lobreden

- Oratio in laudem legum (1436 oder 1440)[10]

- Oratio in laudem rei publicae Venetorum (1459)

- Oratio in laudem matrimonii

Sammlung von Fazetien (Anekdoten, Prosaschwänke)

- Liber facetiarum oder Confabulationes (1438–1452)

Geschichtsschreibung

- Historiae Florentini populi. Poggios Sohn Jacopo übersetzte dieses Werk, das Poggio unvollendet hinterließ, ins Italienische. Es behandelt die Geschichte Florenz’ bis zum 23. Januar 1455.[11]

Briefe

- Es sind 558 Briefe überliefert, die an 172 verschiedene Adressaten gerichtet sind.[12] Drei Briefsammlungen wurden von Poggio selbst herausgegeben: 1436, 1438 (erweitert 1445), sowie eine dritte Sammlung in sechs Büchern, die den Zeitraum von 1445 bis 1455 umfasst. Ein siebtes Buch enthält den Rest seiner Briefe bis zu seinem Tod.[13]

Übersetzungen aus dem Griechischen

- Cyropaedie des Xenophon (1443–1447)

- Diodor (1449) die ersten fünf Bücher

- Lukian (1455)

Fälschlich zugeschrieben

- Modus epistolandi[14]

- De reformatione ecclesiae

Ausgaben und Übersetzungen

- Riccardo Fubini (Hrsg.): Opera omnia. 4 Bände. Bottega d’Erasmo, Turin 1964–1969 (Nachdruck der Ausgabe Basel 1538 mit weiteren Werknachdrucken und Briefen)

- Helene Harth (Hrsg.): Poggio Bracciolini: Lettere. 3 Bände. Olschki, Florenz 1984–1987 (kritische Edition)

- Giuseppe Germano (Hrsg.): Poggio Bracciolini: De avaritia (Dialogus contra avaritiam). Belforte, Livorno 1994 (kritische Edition und italienische Übersetzung)

- Outi Merisalo (Hrsg.): Poggio Bracciolini: De varietate fortunae. Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki 1993 (kritische Edition mit Kommentar)

- Stefano Pittaluga (Hrsg.): Poggio Bracciolini: Facezie. Garzanti, Milano 1995, ISBN 88-11-58570-8 (lateinischer Text und italienische Übersetzung)

- Davide Canfora (Hrsg.): Poggio Bracciolini: De infelicitate principum (= Edizione nazionale dei testi umanistici, Band 2). Edizioni di Storia e Letteratura, Rom 1998, ISBN 88-7268-065-4 (kritische Edition)

- Davide Canfora (Hrsg.): Poggio Bracciolini: De vera nobilitate (= Edizione nazionale dei testi umanistici, Band 6). Edizioni di Storia e Letteratura, Rom 2002, ISBN 88-8498-052-6 (kritische Edition)

- Davide Canfora (Hrsg.): Contra hypocritas (= Edizione nazionale dei testi umanistici 9). Roma 2008.

- Hanns Floerke (Übersetzer), Georg Müller: Die Facezien des Florentiners Poggio. Leipzig 2004.

- Uli Münzel, Hans Jörg Schweizer: Baden im Spiegel seiner Gäste. In: Badener Neujahrsblätter, Nr. 55, 1980, S. 41–50, doi:10.5169/seals-324054 (kommentierte Übersetzung eines Briefes von Poggio über das schweizerische Baden)

- Poggio Bracciolini, Gian Francesco: Die Bäder zu Baden in der Schweiz, ohne Ort, 1780. doi:10.3931/e-rara-53734

Literatur

- Emilio Bigi, Armando Petrucci: Bracciolini, Poggio (Poggius, Poggius Florentinus). In: Alberto M. Ghisalberti (Hrsg.): Dizionario Biografico degli Italiani (DBI). Band 13: Borremans–Brancazolo. Istituto della Enciclopedia Italiana, Rom 1971.

- Veronika Feller-Vest: Poggio Bracciolini. In: Historisches Lexikon der Schweiz. 19. August 2004.

- Ansgar Frenken: Poggio Bracciolini. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 7, Bautz, Herzberg 1994, ISBN 3-88309-048-4, Sp. 778–781.

- Helene Harth: Poggio Bracciolini. In: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 7. LexMA-Verlag, München 1995, ISBN 3-7608-8907-7, Sp. 38 f.

- Ernst Walser: Poggius Florentinus. Leben und Werke. Teubner, Leipzig/Berlin 1914 (archive.org). Nachdruck: Hildesheim / New York 1974.

- Stephen Greenblatt: Die Wende: wie die Renaissance begann. Pantheon 2013. ISBN 3-570-55225-X. (Poggio Bracciolini spielt eine zentrale Rolle in diesem Buch. Viele Informationen über ihn hierin.)

Poggio als literarische Figur

- Conrad Ferdinand Meyer: Das Brigittchen von Trogen. 1881. Neudruck: Hans Huber, Bern/Stuttgart/Wien 1975, DNB 800610229.

- Conrad Ferdinand Meyer: Plautus im Nonnenkloster. 1881. 2. Auflage Haessel, Leipzig 1889 (doi:10.3931/e-rara-26037).

- Monika Küble, Henry Gerlach: In nomine diaboli. Gmeiner, Messkirch 2013.

- Dirk Husemann: Die Bücherjäger. Lübbe, Köln 2018.

Weblinks

- Veröffentlichungen zu Poggio Bracciolini im Opac der Regesta Imperii

- Literatur von und über Poggio Bracciolini im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Publikationen von und über Poggio Bracciolini im Katalog Helveticat der Schweizerischen Nationalbibliothek

- Werke von und über Poggio Bracciolini in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Werke von Poggio Bracciolini im Projekt Gutenberg-DE

- Poggio Bracciolini im Internet Archive

- Orationes in Laurentium Vallam in einer Sammelhandschrift in humanistischer Minuskel. Italien etwa 1485 im digitalen Angebot der University of Chicago (Ms. 35)

- Maren Gottschalk: 11.02.1380 - Geburtstag des Gelehrten Poggio Bracciolini WDR ZeitZeichen vom 11. Februar 2015. (Podcast)

Einzelnachweise

- Sein Name Poggio ist italienisch für Podius nach dem hl. Podius, der 990–1002 Bischof von Florenz war; aus Poggio wurde latinisiert dann Poggius, auch sein Großvater hieß bereits Poggio; Ernst Walser: Poggius Florentinus. Leipzig/Berlin 1914, S. 6.

- Vgl. Alexander Patschovsky: Der italienische Humanismus auf dem Konstanzer Konzil (1414–1418) (= Konstanzer Universitätsreden. Nr. 198). Konstanz 1999 (online); deutsche Übersetzung in: Helvetischer Revolutionsalmanach. 1800, S. 21–33 (Google-Books).

- Poggio Bracciolini and Johannes Hus: A Hoax Hard to Kill. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Bd. 19, 1956, S. 174–177.

- Ernst Walser, Poggius Florentinus. Leben und Werke. Leipzig Berlin 1914. S. 28 archive.org

- Das Brigittchen von Trogen, S. 14.

- Ernst Walser: Poggius Florentinus. 1914, S. 234–243; Druck-EA des Gesamtwerks: Poggii Bracciolini Florentini Historiae De Varietate Fortunae Libri Quatuor. Paris 1723 (online).

- Ernst Walser: Poggius Florentinus. 1914, S. 248 f.

- Zu diesem – erst mit Antonio De Ferrariis überwundenen – Fakultätenstreit (Disputa delle arti) vgl. etwa Rudolf Peitz, Gundolf Keil: Die ‘Decem quaestiones de medicorum statu’. Beobachtungen zur ärztlichen Standeskunde des 14. und 15. Jahrhunderts. In: Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen. Band 8/9, 2012/2013 (2014), S. 283–297.

August Buck: Die Medizin im Verständnis des Renaissancehumanismus. In: Deutsche Forschungsgemeinschaft: Humanismus und Medizin. Hrsg. von Rudolf Schmitz und Gundolf Keil, Acta humaniora der Verlag Chemie GmbH, Weinheim 1984 (= Mitteilung der Kommission für Humanismusforschung. Band 11), ISBN 3-527-17011-1, S. 181–198, hier: S. 184. - Zu den Leichenreden: Ernst Walser: Poggius Florentinus. 1914, S. 70; S. 202–207

- Veröffentlicht in: Eugenio Garin (Hrsg.): La disputa delle arti nel Quattrocento. Florenz 1947, S. 11–15

- Veröffentlicht Venedig 1476 und mehrmals wiederaufgelegt. Emilio Bigi: Bracciolini, Poggio (Poggius, Poggius Florentinus). Rom 1971. Ernst Walser: Poggius Florentinus. 1914, S. 310. gesamtkatalogderwiegendrucke.de. Die lateinische Fassung ist ediert in: Lodovico Antonio Muratori: Rerum Italicarum Scriptores. Band 20, Mailand 1731, Sp. 157–434 (online).

- Stephen Greenblatt: The Swerve. London 2011, S. 268, Anm. 13.

- Ernst Walser: Poggius Florentinus. 1914, S. 207–209.

- Ernst Walser: Poggius Florentinus. 1914, S. 320.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Poggio Bracciolini |

| ALTERNATIVNAMEN | Poggius Bracciolini; Poggius Florentinus; Gianfrancesco Poggio Bracciolini; Giovanni Francesco Poggio Bracciolini; Poggio di Duccio |

| KURZBESCHREIBUNG | italienischer Humanist der Renaissance |

| GEBURTSDATUM | 11. Februar 1380 |

| GEBURTSORT | Terranuova |

| STERBEDATUM | 30. Oktober 1459 |

| STERBEORT | Florenz |

На других языках

- [de] Poggio Bracciolini

[en] Poggio Bracciolini

Gian Francesco Poggio Bracciolini (11 February 1380[2] – 30 October 1459), usually referred to simply as Poggio Bracciolini, was an Italian scholar and an early Renaissance humanist.[3] He was responsible for rediscovering and recovering many classical Latin manuscripts, mostly decaying and forgotten in German, Swiss, and French monastic libraries. His most celebrated finds are De rerum natura, the only surviving work by Lucretius, De architectura by Vitruvius, lost orations by Cicero such as Pro Sexto Roscio, Quintilian's Institutio Oratoria, Statius' Silvae, and Silius Italicus's Punica, as well as works by several minor authors such as Frontinus' De aquaeductu, Ammianus Marcellinus’ Res Gestae (Rerum gestarum Libri XXXI), Nonius Marcellus, Probus, Flavius Caper, and Eutyches.[ru] Браччолини, Поджо

Джанфранческо Поджо Браччоли́ни, Поджо Флорентийский (итал. Gianfrancesco Poggio Bracciolini; 11 февраля 1380 года, Терранова, близ Ареццо — 30 октября 1459 года, Флоренция) — видный итальянский гуманист, писатель, собиратель античных рукописей. Его почерк лёг в основу латинского прямого начертания.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии