lingvo.wikisort.org - Sprache

Westfälische Dialekte sind eine Dialektgruppe innerhalb des Niedersächsischen.

| Westfälisch | ||

|---|---|---|

|

Gesprochen in |

Westfalen, Niedersachsen, Niederlande | |

| Linguistische Klassifikation |

| |

| Sprachcodes | ||

| ISO 639-3 |

wep | |

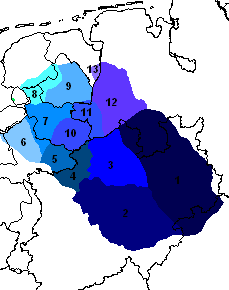

Binnengliederung des Westfälischen

1. Ostwestfälisch,

2. Südwestfälisch,

3. Münsterländisch,

4. Westmünsterländisch,

Je nach Definition werden noch hinzugerechnet:

5. Achterhoeks,

10. Twents.

11. Grafschafter Platt,

12. Emsländer Platt,

13. Westerwolds.

Niedersächsische Dialekte in den Niederlanden, die aus deutscher Sicht nicht zum Westfälischen gezählt werden, sind:

6. Veluws

7. Sallands

8. Stellingwerfs

9. Drents.

Innerhalb dieser Dialektgruppe unterscheidet man grob in der Regel vier Mundartgruppen. Dies sind

- das Münsterländische[1], das sich vom Südwestfälischen durch eine andere Entwicklung des aus germanisch 'au' entwickelten offenen langen, zur Unterscheidung ō² geschriebenen, 'o' unterscheidet, so dass es münsterländisch 'Brod', südwestfälisch 'Broud' oder 'Braud' und hochdeutsch 'Brot' heißt,[2]

- das Ostwestfälische, das vom Münsterländischen und Südwestfälischen durch die Linie getrennt wird, östlich derer das ē² sich in verschiedene Laute aufgespalten hat (in der Regel 'ai' und 'äi')[3],

- das Südwestfälische, das sich vom Münsterländischen durch eine andere Entwicklung des aus germanisch 'au' entwickelten offenen langen, zur Unterscheidung ō² geschriebenen, 'o' unterscheidet, so dass es südwestfälisch 'Broud' oder 'Braud', münsterländisch 'Brod' und hochdeutsch 'Brot' heißt,[4] und

- das Westmünsterländische[5], das sich gegenüber dem Münsterländischen und Südwestfälischen durch das Fehlen der Westfälischen Brechung (s. u.) auszeichnet.[6] Dafür stimmt dieser westfälische Dialekt bezüglich seiner Lautentwicklung der mittelniederdeutschen ē- und ō-Laute vielfach mit den angrenzenden niederfränkischen (und niederländischen) Dialekten überein.[7]

Auch einige niedersächsische Dialekte der Niederlande, genauer die Dialekte Twents (dt. Twentisch), Achterhoeks (dt. Achterhoekisch) und Westerwolds, außerdem die südliche Variante des Emsländer Platt und das Grafschafter Platt der Grafschaft Bentheim werden mitunter dem Westfälischen zugeordnet. Im Einzelnen gibt es je nach verwendeten Definitionen Abweichungen.[8]

Eine feinere Gliederung unterscheidet folgende westfälische Mundarten:[9]

- Westmünsterländisch

- Münsterländisch

- Zentralwestfälisch

- Märkisch

- Sauerländisch („etwa von Menden bis Olpe“)

- Paderbörnisch

- Ravensbergisch

- Tecklenburgisch-Osnabrückisch

- Lippisch

- Mindisch

Abgrenzung des Westfälischen von benachbarten Sprachgebieten

Die Abgrenzung des Westfälischen wird unterschiedlich vorgenommen. Traditionell werden die Gebiete

- der „Westfälischen Brechung“, der Diphthongierung der alten Kurzvokale in offener Silbe wie in iäten (essen), wieten (wissen), iems (Ems), uapen (offen), Fuegel (Vogel) genannt. In einigen Gegenden werden auch die Langvokale – wie auch im Ostfälischen – diphthongiert. Triphthonge kommen vor.

- Die Verwendung der Wörter küern (reden, sprechen) und Rüe (Hund) wird oft zusätzlich herangezogen.[6]

Doch beschreibt dies eher ein Kerngebiet, da z. B. im Lippischen die Westfälische Brechung fehlt. Daher gibt es auch Abgrenzungen, die einer Linie folgen wollen. So werden die

- Unterscheidung des alten langen a wie in Rot (Rat) vom später gedehnten a wie in Sake (Sache) im Nordosten,

- die Weser im Osten,

- das Isoglossenbündel der Zweiten Lautverschiebung, das niederdeutschen und mitteldeutschen Sprachraum trennt, im Süden,

- im Südwesten die Grenze der Westfälischen Brechung und

- im Westen die niederländische Staatsgrenze genannt, da die deutsche Forschung im Gegensatz zur Niederländischen oft die Betrachtung der dortigen Dialekte ausschließt.[10][6]

Eine andere Variante ist die Abgrenzung nach folgenden Grenzen:

- Im Norden wird nördlich der Isoglosse gebruaken / gebroken ein allmählicher Übergang angenommen.

- Im Osten wird die Grenze anhand der Verwendung von di und dik festgelegt.

- Im Süden wird wieder das Isoglossenbündel der Zweiten Lautverschiebung als Grenze genannt, während

- im Westen der Gegensatz von mähe(n) und mähet, also die Verbreitung des Niedersächsischen Einheitsplurals, das Westfälische vom Niederfränkischen trennen soll.[11]

Solche Unterschiede erklären auch die unterschiedlichen Abgrenzungen der nebenstehenden Karten.

Grammatik

Deklination

Im Großteil des Niederdeutschen Sprachraums sind Akkusativ und Dativ zu einem Objektfall zusammengefallen. Im Westfälischen gilt das nach Grimme (1910, S. 58f) nur regional: Im Südwestfälischen (Assinghausen) ist der Dativ bewahrt, im Münsterländischen (Ostbevern) ist der Dativ mit dem Akkusativ zusammengefallen. Wie im Restniederdeutschen gibt es Genitivbildungen nur noch in Resten in formelhaften Wendungen.[12]

Substantive

Nach Grimme (1910, S. 61f.),[12] bezogen auf Südwestfälisch (Assinghausen -- A) und Münsterländisch (Ostbevern):

| m. | n. | f. | pl. | |

|---|---|---|---|---|

| nom | -∅, -e | -∅, -e | -e | (¨)-e, ¨-er, -es, -en, -ens |

| dat (nur A) | -e, -en | -e, -en | -e, -en | (¨)-en, ¨-ern, -es |

| akk | -∅, -e, -en | -∅, -e, -en | -en | (¨)-e, ¨-er, -es, -en, -ens |

(¨ bezeichnet Umlaut)

Adjektive

Nach Grimme (1910, S. 68), bezogen auf Südwestfälisch (Assinghausen -- A) und Münsterländisch (Ostbevern -- O):

| m. | n. | f. | pl. | |

|---|---|---|---|---|

| bestimmt | ||||

| nom | -e | -e | -e | -e |

| dat (nur A) | -e, -en | -e, -en | -e, -en | -en |

| akk | -en | -en | -en | -e |

| unbestimmt | ||||

| nom | -en | -∅

(A: auch -te) |

-e | -e |

| dat (nur A) | -em (-en) | -em (-en) | -er | -en |

| akk | -en | -∅

(A: auch -te) |

-e | -e |

Die Endung -te tritt nur an, wenn das Adjektiv nominalisiert wird: mei ok ente „mir auch eins“ (Assinghausen, Grimme 1910, S. 68f).[12]

Steigerung erfolgt mit -er (Komparativ) und -ste (Superlativ) (Grimme 1910, S. 68, für Assinghausen und Ostbevern).[12]

Personalpronomen

Nach Grimme (1910, S. 71–73), bezogen auf Südwestfälisch (Assinghausen -- A) und Münsterländisch (Ostbevern -- O):[12]

| 1.sg | 2.sg | 3.sg.m | 3.sg.n. | 3.sg.f | 1.pl. | 2.pl. | 3.pl. | refl. | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| nom | ik, ikke | A: deä (-de, -te)

O: du (-de) |

A: hai (-he)

O: häi (-he) |

A: iet (-et, -t)

O: et (-t) |

A: sai (-se)

O: säi (-se) |

A: säi

O: wi |

A: äi

O: ji (-ji, -e) |

A: sai (-se)

O: säi (-se) | |

| dat | A: mäi

(O: mi) |

A: däi

(O: di) |

A: iemme (-me)

(O: em) |

A: iemme (-me)

(O: et, -t) |

A: ier

(O: üör) |

us | A: uch

(O: ju) |

A: ienne (-ne)

O: üör |

A: säi (m), ierk (f, pl)

(O: sik) |

| akk | A: mik

O: mi |

A: dik

O: di |

A: ienne (-ne)

O: em |

A: iet

O: et (-t) |

A: sai (-se)

O: üör |

us | A: uch

O: ju |

A: sai (-se)

O: säi (-se) |

A: sik (sg), ierk (pl)

O: sik |

Nach Grimme (1910, S. 73) flektieren Possessivpronomen wie unbestimmte (starke) Adjektive.[12]

Demonstrativpronomen

Nach Grimme (1910, S. 73f), bezogen auf Südwestfälisch (Assinghausen -- A) und Münsterländisch (Ostbevern -- O):[12]

| einfaches | zusammengesetztes | |

|---|---|---|

| nom.sg. | A: dai, dat

O: däi, dat |

düsse, düt |

| dat.sg. | A: diem, dier, diem

(O: den, däi, dat) |

A: düm, dür

(O: düssen, düsse, düt) |

| akk.sg. | A: dai

O: däi |

düssen (A) / dün (O), düsse, düt |

| nom.pl | ||

| dat.pl | ||

| akk.pl |

Beschreibung des Westfälischen

Das Westfälische hat zahlreiche altertümliche grammatische Formen und Aussprachegewohnheiten bewahrt.[13]

In der verschriftlichten Form gibt es keine normierten Rechtschreibregeln; geschrieben wird meist nach phonetischen Gesichtspunkten. Für das Münsterländische und für das Ostwestfälische im Ravensberger Land gibt es jedoch ausgearbeitete Schreibweisen.[14]

Der Wortschatz des Westfälischen wird im Westfälischen Wörterbuch (Westfälisch in Nordrhein-Westfalen) und im Niedersächsischen Wörterbuch (Westfälisch in Niedersachsen) beschrieben. Das Westfälische Wörterbuch wird von der Mundartkommission des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe von einem einzigen Mitarbeiter bearbeitet. Die letzte Lieferung des Westfälischen Wörterbuchs geht bis zum Buchstaben Sk (Stand 2020).[15][16]

Siehe auch

- Borbecksch Platt, südwestfälische Mundart

- Waldecker Land, (Waldecker Platt, ostwestfälische Mundart)

Literatur

- Daniela Twilfer: Dialektgrenzen im Kopf. Der westfälische Sprachraum aus volkslinguistischer Perspektive. Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2012, ISBN 978-3-89534-903-4.

- Niederdeutsche Mundarten. In: Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen. Themenbereich V. Kultur und Bildung. Münster 1996 (Karten und Begleittext).

- Hermann Niebaum: Geschichte und Gliederung der sprachlichen Systeme in Westfalen. In: Der Raum Westfalen VI,1, Münster 1989, ISBN 3-402-05554-6, S. 5–31.

- Jan Goossens: Sprache. In: Westfälische Geschichte Bd. 1 (Von den Anfängen bis zum Ende des alten Reiches). 1. Auflage. Düsseldorf 1983, ISBN 3-590-34211-0, S. 56–80.

- Rudolf Ernst Keller: Westphalian: Mönsterlänsk Platt. In: German Dialects. Phonology & Morphology, with selected texts. Manchester University Press, Manchester 1961, S. 299–338.

Weblinks

- Landschaftsverband Westfalen-Lippe:

- Karte: Mundartregionen Westfalens (PDF; 1,2 MB)

- Interaktiver Sprachatlas des Westfälischen

- Hans Taubken: Niederdeutsche Sprache - westfälische Mundarten auf der Seite Geographische Kommission für Westfalen – Westfalen Regional – Die geografisch-landeskundliche Online-Dokumentation über Westfalen, abgerufen am 17. September 2018.

- Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens

- Audio: Podcast mit plattdeutschen Sprichwörtern und Redensarten, die auf hochdeutsch erklärt werden

- Sprachgrenzen in Westfalen und Umgebung – interaktive Karte (regionalsprache.de, Deutscher Sprachatlas)

Einzelnachweise

- Markus Denkler: Das münsterländische Platt. (= Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens (Hrsg.): Westfälische Mundarten. Band 1). Münster 2017, ISBN 978-3-402-14344-5; William Foerste: Das Münsterländische. In: Niederdeutsches Wort. Band 3, 1963, S. 29–36.

- Robert Damme, Jan Goossens, Gunter Müller, Hans Taubken: Niederdeutsche Mundarten. In: Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen. Themenbereich V: Kultur und Bildung. Lieferung 8, Doppelblatt 1, Münster 1996. Digitalisat. Eingefärbt sind hier nur Gebiete, die zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe gehören; William Foerste: Das Münsterländische. In: Niederdeutsches Wort. Band 3, 1963, S. 29–36.

- Robert Damme, Jan Goossens, Gunter Müller, Hans Taubken: Niederdeutsche Mundarten. In: Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen. Themenbereich V: Kultur und Bildung. Lieferung 8, Doppelblatt 1, Münster 1996. Digitalisat. Eingefärbt sind hier nur Gebiete, die zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe gehören; Jan Goossens (Hrsg.): Niederdeutsch - Sprache und Literatur. Band 1: Sprache. Neumünster 1983, S. 145 f., 147, Karte 5.

- Robert Damme, Jan Goossens, Gunter Müller, Hans Taubken: Niederdeutsche Mundarten. In: Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen. Themenbereich V: Kultur und Bildung. Lieferung 8, Doppelblatt 1, Münster 1996. Digitalisat. Eingefärbt sind hier nur Gebiete, die zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe gehören; William Foerste: Das Münsterländische. In: Niederdeutsches Wort. Band 3, 1963, S. 29–36.

- Ludger Kremer: Das westmünsterländische Sandplatt. (= Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens (Hrsg.): Westfälische Mundarten. Band 2). Münster 2018, ISBN 978-3-402-14345-2.

- Hans Taubken: Niederdeutsche Sprache - westfälische Mundarten auf der Seite Geographische Kommission für Westfalen – Westfalen Regional – Die geografisch-landeskundliche Online-Dokumentation über Westfalen, abgerufen am 17. September 2018.

- Hermann Niebaum, Jürgen Macha: Einführung in die Dialektologie des Deutschen. 2., neubearbeitete Auflage, Max Niemeyer Verlag 2006, Reihe: Germanistische Arbeitshefte, Heft 36, Kapitel „Wiege und Schwerpunkte der deutschen Dialektologie – Dialekteinteilung“, S. 87

- Jan Goossens (Hrsg.): Niederdeutsch - Sprache und Literatur. Band 1: Sprache. Neumünster 1983, S. 14 f., S. 142 f., S. 162; Hans Taubken: Niederdeutsche Sprache - Westfälische Mundarten auf der Seite Geographische Kommission für Westfalen – Westfalen Regional – Die geografisch-landeskundliche Online-Dokumentation über Westfalen, abgerufen am 17. September 2018; Robert Damme, Jan Goossens, Gunter Müller, Hans Taubken: Niederdeutsche Mundarten. In: Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen. Themenbereich V: Kultur und Bildung. Lieferung 8, Doppelblatt 1, Münster 1996. Digitalisat. Eingefärbt sind hier nur Gebiete, die zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe gehören.

- Horst Ludwigsen: Plattdüütsch Riägelbauk. Eine nicht nur trockene, sondern manchmal sogar vergnügliche Sprachlehre und Stilkunde zur westfälisch-märkischen Mundart. 1990, S. 44 f.

- Jan Goossens (Hrsg.): Niederdeutsch - Sprache und Literatur. Band 1: Sprache. Neumünster 1983, S. 14f., S. 19ff., S. 24.

- Jan Goossens (Hrsg.): Niederdeutsch - Sprache und Literatur. Band 1: Sprache. Neumünster 1983, S. 20 zur Grenze von Nieder- und Mitteldeutsch, S. 142 f. zum allmählichen Übergang der Westfälischen Brechung, S. 162 zum Personalpronomen uns, S. 168 f. zum Einheitsplural. Zur Zusammenstellung vgl. die Karte Deutsche Dialekte 1910 rechts.

- Hubert Grimme: Plattdeutsche Mundarten. Reprint 2016 Auflage. Berlin/Boston 2016, ISBN 978-3-11-136758-3.

- Jan Goossens (Hrsg.): Niederdeutsch - Sprache und Literatur. Band 1: Sprache. Neumünster 1983, S. 138–174.

- Hermann Jellinghaus: Westfälische Grammatik. Die Laute und Flexionen der Ravensbergischen Mundart mit einem Wörterbuche. Bremen 1877; Klaus-Werner Kahl: Wörterbuch des Münsterländer Platt. Aschendorff Verlag, Münster 2000.

- Kommission für Mundart- und Namenkunde Westfalens – Westfälisches Wörterbuch

- Robert Damme: Das Westfälische Wörterbuch. In: Niederdeutsches Wort. Band 37, 1997, ISSN 0078-0545, S. 13–20. G. Appenzeller: Das Niedersächsische Wörterbuch. Ein Kapitel aus der Geschichte der Großlandschaftslexikografie. Stuttgart 2011 (ZDL-Beiheft 142).

На других языках

- [de] Westfälische Dialekte

[en] Westphalian language

Westphalian or Westfalish (Standard High German: Westfälisch, Standard Dutch: Westfaals) is one of the major dialect groups of West Low German. Its most salient feature is its diphthongization (rising diphthongs). For example, speakers say iäten ([ɪɛtn̩]) instead of etten or äten for "to eat". (There is also a difference in the use of consonants within the Westphalian dialects: North of the Wiehengebirge, people tend to speak unvoiced consonants, south of the Wiehengebirge they voiced their consonants, e.g. Foite > Foide.)[es] Westfaliano

El westfaliano (en westfaliano Westfäölsk, en bajo alemán Westfäälsch, en alemán Westfälisch) es una variedad lingüística del bajo sajón perteneciente al grupo del bajo alemán.[ru] Вестфальский диалект

Вестфа́льский диале́кт (нем. Westfälisch, самоназв. Wäästfaalisch) — диалект немецкого языка, принадлежащий к нижнесаксонской (западнонижненемецкой) группе диалектов. Вестфальский диалект не является единым и распадается ещё на четыре диалекта: мюнстерландский (в литературе — Münsterländer Platt или Mönsterlänner Platt), восточновестфальский (Ostwestfälisch), южновестфальский (Südwestfälisch) и западномюнстерландский (Westmünsterländisch).Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии