lingvo.wikisort.org - Forscher

Hilde Domin, geborene Hildegard Dina Löwenstein, verheiratete Hilde Palm (geboren am 27. Juli 1909 in Köln; gestorben am 22. Februar 2006 in Heidelberg), war eine deutsche Schriftstellerin jüdischen Glaubens. Sie war vor allem als Lyrikerin bekannt und eine bedeutende Vertreterin des „ungereimten Gedichts“. Nach ihrem Exil in der Dominikanischen Republik, der Domin ihren Künstlernamen entlehnte, lebte sie von 1961 an in Heidelberg.

Leben und Werk

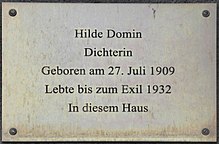

Hilde Domin wurde 1909 in der Kölner Riehler Straße 23 geboren.[1] An ihrem Geburtshaus ist heute eine Plakette angebracht.[2] Ihre Eltern waren der aus Düsseldorf stammende jüdische promovierte Rechtsanwalt und Kölner Justizrat Eugen Siegfried Löwenstein (1871–1942) und dessen Frau Paula, geborene Trier. Die gebürtige Frankfurterin war, wie damals im gehobenen Bürgertum durchaus üblich, ohne Berufsausbildung und „ohne Beruf“ (Eintrag in der Heiratsurkunde vom 24. Oktober 1908). Ihre standesbewussten und wohlhabenden Eltern hatten ihr eine nach damaligen Maßstäben für ein Mädchen gute Bildung angedeihen lassen: Haushaltsführung, Gesangs- und Klavierunterricht. „Meine Mutter war als Sängerin ausgebildet“, idealisierte Hilde Domin in ihren Lebenserinnerungen den Bildungsstand ihrer Mutter.

Hilde Domin hatte keine Grundschule besucht, sondern war nach Privatunterricht in das Merlo-Mevissen-Lyzeum in Köln gewechselt, wo sie am 6. März 1929 ihre Reifeprüfung ablegte. Im Juni 1928 vertrat sie ihre Schule beim Deutschen Frauentag in Köln. Sie schrieb sich am 23. April 1929 zum ersten Mal an der juristischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ein. Sie hatte Jura „aus Begeisterung für ihren Vater gewählt“[3] und hörte deshalb schon im ersten Semester Nationalökonomie und besuchte volkswirtschaftliche Seminare. Im Wintersemester 1929/1930 schrieb sie sich im Institut für Sozial- und Staatswissenschaften (SOSTA) ein. Der Wechsel im Sommersemester an die Universitäten von Köln und Bonn (Zweithörer) war bedingt durch einen Unfall, bis zur endgültigen Genesung sollte sie in der Nähe ihres Elternhauses bleiben. Sie vertiefte dort ihr ökonomisches Wissen bei Vorlesungen in allgemeiner Wirtschaftspolitik und Volkswirtschaft, intensivierte in politischen Diskussionen ihre Tanzstundenfreundschaft mit dem späteren Literaturkritiker und Schriftsteller Hans Mayer und trat der Kölner Gruppe der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands bei. Ihr Studium an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität (der heutigen Humboldt-Universität) begann am 22. Oktober 1930. Im Berlin des Winters 1930/1931 begann „wirklich schon ein aktiver Kampf“, im Vorhof der Universität fanden Schlachten zwischen den Parteien statt. In Berlin hörte Hilde Domin am 4. Dezember 1930 Hitlers vielzitierte Rede in der Hasenheide. Domin hatte mit Kommilitonen Mein Kampf gelesen und besaß die Weitsicht, dass „Hitler das, was er in ‚Mein Kampf‘ geschrieben hatte, auch ausführen würde.“[4]

Unmittelbar nach ihrer Rückkehr nach Heidelberg zum Sommersemester 1931 lernte sie den jüdischen Frankfurter Altphilologie- und Archäologiestudenten Erwin Walter Palm kennen. Seiner Italiensehnsucht nachgebend, begannen beide im Herbst 1932 ihr Auslandsstudium in Rom, das nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler zur ersten Exilstation wurde. Beide schrieben sich an der Universität La Sapienza in der „Facoltà di lettere e filosofia“ ein, Hilde Domin belegte Kurse in Kunstgeschichte und unterstützte Erwin Walter Palms Forschungen, indem sie Zeichenaufgaben übernahm und mit Deutschunterricht den Lebensunterhalt bestritt. Im November 1934 schrieb sie sich am renommierten Istituto Superiore di Scienze Sociali e Politiche „Cesare Alfieri“ in Florenz ein, wo sie am 6. November 1935 die „laurea a pieni voti e laude“ mit bestmöglichem Resultat ablegte. Palm hatte am 31. Oktober 1935 in Florenz seine „laurea in lettere con voti settantasette“ abgeschlossen. Während Hilde Domin nach Rom zurückreiste und von 1935 bis 1938 Deutschunterricht für Privatschüler gab, ging Palm in Florenz bis Februar 1935 weiter seinen Studien nach. Dann wechselte auch er wieder nach Rom. Am 30. Oktober 1936 heiratete das Paar im Konservatorenpalast in Rom.

Ab Februar 1934 richtete sich die italienische Politik auch gegen Juden: Neu zugewanderten Juden wurde das Recht abgesprochen, die italienische Staatsbürgerschaft zu erwerben; die Rassengesetze von 1938 machten die Juden zu Staatsfeinden und verlangten deren Ausreise bis zum 12. März 1939. Deshalb floh das Paar 1939 in letzter Minute aus Italien – das von Mussolini gesetzte Ultimatum für die Ausreise war bereits überschritten. Über Paris führte sie die Flucht nach Großbritannien, wo sie mit Hilfe der vermögenden Verwandtschaft unterkamen und wie die meisten jüdischen Flüchtlinge im Londoner Stadtteil Hampstead lebten, bevor die Eltern Löwenstein in Minehead, Somerset, ein Häuschen erwarben. Dort unterrichtete Hilde Palm ein halbes Jahr lang als Sprachlehrerin am St. Aldwyn’s College. Angesichts der Kapitulation Frankreichs und des drohenden Blitzkriegs entschlossen sie sich zur Ausreise aus England. Am selben Tag wie Stefan Zweig, dem 26. Juni 1940, verließen sie England und gelangten über Kanada in die Dominikanische Republik. Dort war Hilde Palm „eine großartige Sekretärin“: Sie übersetzte und tippte die Arbeiten ihres Mannes, dokumentierte seine Studien fotografisch und unterrichtete von 1948 bis 1952 Deutsch an der Universität Santo Domingo.

Schon 1946 begann sie mit ersten schriftstellerischen Tätigkeiten. Der zunehmenden seelischen Vereinsamung und zeitweiligen Entfremdung von ihrem Mann setzte sie ihr Schreiben entgegen, das sie nach dem Tod ihrer Mutter 1951 vor dem Suizid rettete. Sie war „eine Sterbende, die gegen das Sterben anschrieb“. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland 1954 veröffentlichte sie Gedichte unter dem Pseudonym Domin. Sie nannte sich nach dem Namen der Insel, auf der sie Zuflucht gefunden und ihr Dichterleben begonnen hatte. Lieben und Geliebtwerden, vor allem aber Gebrauchtwerden war für Hilde Domin der eigentliche Sinn des Lebens.[5]

1954 kehrte sie nach 22 Jahren Exil in die Bundesrepublik zurück, doch pendelte sie noch sieben Jahre zwischen Spanien und Deutschland hin und her. Erwin Walter Palm trieb seine ibero-amerikanischen Studien voran, Hilde Domin intensivierte ihre schriftstellerische Tätigkeit. In Miraflores de la Sierra machte sie die Bekanntschaft des spanischen Dichters Vicente Aleixandre, der den Kontakt zur Literaturzeitschrift Caracola herstellte, in der Domin ihre Übersetzungen veröffentlichte.

1959 erschien ihr erster Gedichtband Nur eine Rose als Stütze.[6] Um zu vermeiden, die Erstveröffentlichung einer Autorin zu publizieren, die das Alter von 50 Jahren bereits überschritten hatte, gab man ihr Geburtsjahr mit 1912 an, die Mogelei rückte Domin erst 1999 zurecht, als ihr offizieller 90. Geburtstag anstand. Neben Gedichten, Erzählungen und ihrem Roman in Montageform Das Zweite Paradies schrieb sie zunehmend Essays und literaturwissenschaftliche Abhandlungen, die jedoch nicht die gebührende Beachtung fanden. Vor allem ihrer Lyrikanalyse Wozu Lyrik heute wäre – so Ulla Hahn in ihrer Laudatio 1992 anlässlich der Verleihung des Hölderlinpreises an Hilde Domin – mehr Anerkennung gezollt worden, „stammte sie aus der Feder eines männlichen Theoretikers“. Sie war auch als Übersetzerin und Herausgeberin tätig und stand jungen Dichterkollegen mit Rat zur Seite.

Domin empfand sich als „Gratwanderer“ mit viel Welt, aber wenig Boden unter den Füßen. Die traumatisierende Verfolgungs- und Exilerfahrung war gleichermaßen prägend für die Identität wie für das dichterische Werk der Lyrikerin, die ihre Beherrschung der Technik der Freien Rhythmen zu seltener Meisterschaft vervollkommnete. Die Selbstverständlichkeit von Zugehörigkeit ließ sich ebenso wenig wie die von Heimat wiedergewinnen. Zuflucht bot das dichterische Wort, die deutsche Muttersprache.[7] Das Vertrauen in die Beständigkeit und Verlässlichkeit von menschlichen Beziehungen hingegen war zunächst aufs schwerste erschüttert und blieb trotz allem Erfolg und der großen Anerkennung, die in vielen Zuschriften und auch in zahlreichen Ehrungen zum Ausdruck kam, und selbst angesichts zahlreicher Freundschaften bis zuletzt fragil. Die diesbezüglichen drängenden und quälenden Fragen wurden daher zu einem beherrschenden Thema ihres Werks, in dem sie ihre Situation in immer neuen Bildern zur Sprache brachte, nach Anhaltspunkten für Antworten suchte und sie in der, wenngleich immer gefährdeten, Begegnung mit Menschen fand. Domin sah sich als spanische Autorin in deutscher Sprache, geprägt vom arabischen Erbe des Spanischen und damit Giuseppe Ungaretti verbunden, der sich vom Ägyptischen beeinflusst fühlte. In ihren späteren Gedichten ließ sie sich von der japanischen Kunsttheorie inspirieren und sah auch den Einfluss Hölderlins.

Domin trug in Lesungen ihre Gedichte jeweils zweimal vor. Sie las auch in Gefängnissen, Schulen und Kirchen. In einem Interview 1986 antwortete sie auf die Frage, wie viel Mut ein Schriftsteller benötige: „Ein Schriftsteller braucht drei Arten von Mut. Den, er selber zu sein. Den Mut, nichts umzulügen, die Dinge beim Namen zu nennen. Und drittens den, an die Anrufbarkeit der anderen zu glauben.“ Im Wintersemester 1987/1988 hielt sie als vierte Frau nach Ingeborg Bachmann, Marie Luise Kaschnitz und Christa Wolf die Frankfurter Poetik-Vorlesungen.

Zu ihrem 95. Geburtstag am 27. Juli 2004 wurde Hilde Domin die Ehrenbürgerwürde der Stadt Heidelberg verliehen. Die Dominikanische Republik zeichnete sie mit dem höchsten Orden aus, den der Inselstaat zu vergeben hat: Del mérito de Duarte, Sánchez y Mella. Bereits zu ihrem (eigentlich 83.) 80. Geburtstag stiftete die Stadt Heidelberg 1992 ihr zu Ehren den alle drei Jahre vergebenen Literaturpreis „Literatur im Exil“, der seit ihrem Tod „Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil“ heißt. Am 15. Februar 2006 wurde sie Ehrenmitglied des P.E.N.-Club des Exils.

Hilde Domin war seit 1930 Mitglied der SPD, sah sich aber in späteren Interviews auch als Vordenkerin der Grünen. Ihren Lebensabend verbrachte die Dichterin in Heidelberg; bis ins hohe Alter unternahm sie Lesereisen, so noch 2003 in Spanien und 2005 in England.

Am 22. Februar 2006 verstarb Hilde Domin in Heidelberg im Alter von 96 Jahren nach einer notwendig gewordenen Operation, da sie sich bei einem Sturz auf Glatteis einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hatte. Sie wurde auf dem Heidelberger Bergfriedhof beigesetzt und fand ihre letzte Ruhe in der Grabanlage, in der 1988 ihr verstorbener Ehemann beigesetzt wurde. Der von Domin selbst gewählte Grabspruch lautet: „Wir setzten den Fuß in die Luft / und sie trug“. Die Grabstätte ist in unmittelbarer Nähe der Ruhestätte des Dichters Friedrich Gundolf gelegen.

Domins Nachlass liegt im Deutschen Literaturarchiv Marbach.[8] Ein Exponat daraus ist im Literaturmuseum der Moderne in Marbach in der Dauerausstellung zu sehen.

Seit März 2007 wird die Haus- und Landwirtschaftliche Schule Herrenberg Hilde-Domin-Schule genannt.[9] Auch in Köln trägt seit Oktober 2008 eine städtische Schule an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie ihren Namen.[10] 2008 erhielt in Köln ein Rosengarten in der Nähe ihres Geburtshauses am ehemaligen Fort X in Neustadt-Nord den Namen Hilde-Domin-Park.[11]

Werke

- Nur eine Rose als Stütze. Gedichte. Fischer, Frankfurt am Main 1959.

- Rückkehr der Schiffe. Gedichte. Fischer, Frankfurt am Main 1962.

- Spanien erzählt. Sechsundzwanzig Erzählungen, ausgewählt und eingeleitet von Hilde Domin. Fischer, Frankfurt am Main 1963.

- Hier. Gedichte. Fischer, Frankfurt am Main 1964.

- Doppelinterpretationen. Das zeitgenössische deutsche Gedicht zwischen Autor und Leser, hg. und eingeleitet von Hilde Domin, Athenäum, Frankfurt am Main/Bonn 1966.

- Das zweite Paradies. Roman in Segmenten. Piper, München 1968.

- Wozu Lyrik heute. Dichtung und Leser in der gesteuerten Gesellschaft. Piper, München 1968.

- Ich will dich. Gedichte. Piper, München 1970, ISBN 3-492-01821-1.

- Nachkrieg und Unfrieden. Gedichte als Index 1945–1970, hg. und mit einem Nachwort von Hilde Domin. Luchterhand, Neuwied/Berlin 1970.

- Die andalusische Katze. Eremiten-Presse, Stierstadt 1971, ISBN 3-87365-027-4.

- Von der Natur nicht vorgesehen. Autobiographisches. Piper, München 1974, ISBN 3-492-00390-7.

- Aber die Hoffnung. Autobiographisches aus und über Deutschland. Piper, München 1982, ISBN 3-492-02795-4.

- Gesammelte Gedichte. Fischer, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-10-015304-9.

- Das Gedicht als Augenblick von Freiheit. Frankfurter Poetik-Vorlesungen 1987/1988. Piper, München 1988, ISBN 3-492-10991-8.

- Gesammelte Essays. Heimat in der Sprache. Fischer, Frankfurt am Main 1993, ISBN 3-10-015315-4.

- Der Baum blüht trotzdem. Gedichte. Fischer, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-10-015322-7.

- Gesammelte autobiographische Schriften. Fast ein Lebenslauf. Piper, München 1992, ISBN 3-492-03565-5.

- Wer es könnte. Gedichte und Aquarelle. Illustriert von Andreas Felger. Präsenz Kunst & Buch, Hünfelden 2000, ISBN 3-87630-514-4.

- Sämtliche Gedichte. Hrsg. von Nikola Herweg und Melanie Reinhold. Fischer, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-10-015341-8.

- Poesiealbum 309. Lyrikauswahl von Klaus Siblewski, Grafik Cy Twombly. Märkischer Verlag. Wilhelmshorst 2013, ISBN 978-3-943708-09-7.

- Antillengeschichten. Hrsg. von Denise Reimann und Carla Swiderski. GOYA, Hamburg 2022, ISBN 978-3-8337-4527-0[12]

Die Gedichte von Hilde Domin wurden unter anderem von der Scherenschnittkünstlerin Hedwig Goller (1920–2015) illustriert.

Briefe

Der Literaturwissenschaftler Jan Bürger und der Kunsthistoriker Frank Druffner, beide Mitarbeiter des Deutschen Literaturarchivs Marbach, stellten im Januar 2007 Briefe zwischen Domin und Erwin Walter Palm aus 28 Jahren (1931 bis 1959) vor, die neben dem persönlichen Aspekt zwei Emigrantenschicksale widerspiegeln. Die Briefe wurden in der letzten Wohnung Domins gefunden.[13]

- Hilde Domin: Die Liebe im Exil. Briefe an Erwin Walter Palm aus den Jahren 1931–1959. Herausgegeben von Jan Bürger und Frank Druffner unter Mitarbeit von Melanie Reinhold. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-10-015342-5. (Besprechung:[14])

- Hilde Domin / Nelly Sachs: Briefwechsel. Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Nikola Herweg und Christoph Willmitzer. Marbach a. N. 2016, ISBN 978-3-944469-24-9.

Auszeichnungen

- 1968: Ida-Dehmel-Literaturpreis der GEDOK

- 1971: Meersburger Droste-Preis

- 1972: Ehrengabe der Heinrich-Heine-Gesellschaft

- 1974: Roswitha-Preis

- 1976: Rilke-Preis

- 1982: Richard-Benz-Medaille der Stadt Heidelberg

- 1983: Nelly-Sachs-Preis

- 1983: Bundesverdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland

- 1988: Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen[15]

- 1990: Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg

- 1992: Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg

- 1992: „Literatur im Exil“-Preis der Stadt Heidelberg (später umbenannt in „Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil“)

- 1992: Carl-Zuckmayer-Medaille

- 1993: Hermann-Sinsheimer-Preis der Stadt Freinsheim

- 1993: Ehrenprofessorin des Landes Baden-Württemberg

- 1994: Großes Bundesverdienstkreuz

- 1995: Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung[16]

- 1999: Jakob-Wassermann-Literaturpreis

- 1999: Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen

- 1999: Bürgermedaille der Stadt Heidelberg „Für Verdienste um Heidelberg“[17]

- 2004: Ehrenbürgerin der Stadt Heidelberg

- 2005: Großer Preis der Dominikanischen Republik („Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Commendador“, höchste Auszeichnung der Dominikanischen Republik)

Literatur

- Michael Braun: Exil und Engagement. Untersuchungen zur Lyrik und Poetik Hilde Domins. (= Literarhistorische Untersuchungen. 23). Lang, Frankfurt am Main u. a. 1994, ISBN 3-631-47065-7.

- Irmgard Hammers: Hilde Domin: Dichtungstheoretische Reflexion und künstlerische Verwirklichung. Mit einem Vorwort von Michael Braun. Böhlau, Köln/ Weimar/ Wien 2017, ISBN 978-3-412-50775-6.

- Nikola Herweg: „nur ein land / mein sprachland“. Heimat erschreiben bei Elisabeth Augustin, Hilde Domin und Anna Maria Jokl. Königshausen & Neumann, Würzburg 2011, ISBN 978-3-8260-4761-9.

- Margret Karsch: Das Dennoch jedes Buchstabens. Hilde Domins Gedichte im Diskurs um Lyrik nach Auschwitz. Transcript, Bielefeld 2007, ISBN 978-3-89942-744-8.

- Stephanie Lehr-Rosenberg: „Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug“. Umgang mit Fremde und Heimat in Gedichten Hilde Domins. Königshausen & Neumann, Würzburg 2003, ISBN 3-8260-2398-6.

- Ilka Scheidgen: Hilde Domin, Dichterin des Dennoch. Biografie. 2. Auflage. 2006, ISBN 3-7806-3012-5.

- Ilona Scheidle: „Nie aufgehört Heidelberg zu lieben“. Die Dichterin Hilde Domin (1909–2006). In: Dies.: Heidelbergerinnen, die Geschichte schrieben. Frauenporträts aus fünf Jahrhunderten. Diederichs, München 2006, ISBN 3-7205-2850-2, S. 159–173.

- Dieter Sevin: Hilde Domin. Rückkehr aus dem Exil als Ursprung und Voraussetzung ihrer Poetologie. In: Helga Schreckenberger (Hrsg.): Ästhetiken des Exils. (= Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik. 54). Rodopi, Amsterdam/ New York 2003, ISBN 90-420-0965-9, S. 353–364.

- Marion Tauschwitz: „Dass ich sein kann, wie ich bin.“ Hilde Domin. Die Biografie. Palmyra, Heidelberg 2009, ISBN 978-3-930378-81-4.

Überarbeitete und aktualisierte Fassung: Hilde Domin. „Dass ich sein kann, wie ich bin“. Biografie. VAT, Mainz 2011, ISBN 978-3-940884-09-1.

Überarbeitete Neuauflage: Hilde Domin – Dass ich sein kann, wie ich bin. Biografie zu Klampen Verlag, Springe 2015, ISBN 978-3-86674-516-2. - Marion Tauschwitz (Hrsg.): Unerhört nah – Erinnerungen an Hilde Domin. Kurpfälzischer Verlag, Heidelberg 2009, ISBN 978-3-924566-33-3.

- Marion Tauschwitz: Hilde Domin: „Das heikle Leben meiner Worte“. 20 Gedichte und die Geschichte ihrer Entstehung. VAT Verlag André Thiele, Mainz 2012, ISBN 978-3-940884-78-7.

Neuauflage: Hilde Domins Gedichte und ihre Geschichte. zu Klampen Verlag, Springe 2016, ISBN 978-3-86674-523-0. - Marion Tauschwitz: Das unverlierbare Leben. Erinnerungen an Hilde Domin zu Klampen Verlag, Springe 2019, ISBN 978-3-86674-596-4.

- Vera Viehöver: Hilde Domin. (= Meteore. 1). Wehrhahn Verlag, Hannover 2010, ISBN 978-3-86525-176-3.

- Bettina von Wangenheim, Ilseluise Metz: Vokabular der Erinnerungen zum Werk von Hilde Domin. Fischer, Frankfurt am Main 1998, ISBN 3-596-13479-X.

- Jianguang Wu: Das lyrische Werk Hilde Domins im Kontext der deutschen Literatur nach 1945. (= Bochumer Schriften zur deutschen Literatur. 56). Lang, Frankfurt am Main u. a. 2000, ISBN 3-631-35802-4.

Filme

- Anna Ditges (Buch, Regie, Kamera und Schnitt): Ich will dich – Begegnungen mit Hilde Domin. Dokumentarfilm, Deutschland, 2005–2007, 95 Min., Produktion: Punktfilm.[18][19]

- Christa Schulze-Rohr: Wortwechsel: Hilde Domin. Gespräch, Deutschland, 1991, 45 Min., Produktion: SWF.

- Hilde Domin. In: Zeugen des Jahrhunderts. Rüdiger Schwab im Gespräch mit Hilde Domin. ZDF-Interview vom 24./25. Januar 1989, 60 Minuten, Prod. Nr. 6354/1543. Gesendet am 1. und 5. November 1989.

Vertonungen

- Arthur Dangel (* 1931): Domin-Zyklus (op. 73, 1995) für eine Singstimme (Frauenstimme) und Klavier

- I. Spiegelgedichte: 1. Identität (Wer will nicht im Spiegel) – 2. Nicht angeseilt (Für dich sind die Stunden) – 3. Tapferkeit (In den Spiegeln) – II. Kalender: 1. Grüne Pfennige – 2. Die geprügelten Tage – 3. Der Schmerz steigt wie ein großer Nebel hoch – III. Älter werden: 1. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit – 2. Gegen die Angst vor dem Mitmensch – 3. Hand in Hand – IV. Fremder: 1. Ich falle durch jedes Netz – 2. Vor mir wird aufgebaut – V. Jahreszeiten: 1. Der Frühling ein riesiger Specht – 2. Spätsommer (Da du die Zeitung liest) – 3. Herbstaugen (Presse dich eng an den Boden) – 4. Winter (Die Vögel, schwarze Früchte)

- Siegrid Ernst: Damit es anders anfängt zwischen uns allen (1983) für gemischten Chor und Orgel. Text: Abel steh auf (1969)

- Wolfgang Nening (* 1966): Über den Herbst (2000). Sechs Lieder für eine mittlere Stimme und Klavier

- 2. Herbstaugen

Weblinks

- Literatur von und über Hilde Domin im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Hilde Domin in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Literatur von und über Hilde Domin im Katalog des Ibero-Amerikanischen Instituts Preußischer Kulturbesitz, Berlin

- Hilde Domin. In: FemBio. Frauen-Biographieforschung (mit Literaturangaben und Zitaten).

- Kommentierte Linksammlung der Universitätsbibliothek der FU Berlin (Memento vom 11. Oktober 2013 im Internet Archive) (Ulrich Goerdten)

- Leben in Bildern, Spurensuche

- Befreiung durch Schreiben. Interview mit Hilde Domin. mit Gert Eisenbürger. Informationsstelle Lateinamerika, Juli 1994

- Harald Hartung: Die Mutmacherin: Zum Tode von Hilde Domin. In: FAZ. 24. Februar 2006

- Michael Braun: „Botschafterin der Versöhnung“ Zum 100. Geburtstag und Besprechung der Literatur aus 2009. Bei der Konrad-Adenauer-Stiftung

- Porträt auf den Seiten der Stadtbücherei Heidelberg

- Kurzes Video mit Einführung in Werk und Biographie von Hilde Domin. Abgerufen am 18. März 2013.

- Carolin Wolfstädter: Heimat in der Sprache. Zur Lyrik Hilde Domins. 119 S., masch. auf CD-ROM. Magistraarbeit an der Philologischen Fakultät II der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg 2003.

- Nachlass im DLA Marbach

Einzelnachweise

- Karte: Hilde Domins Geburtshaus

- auf-hilde-domins-spuren-in-koeln (Zugriff März 2012)

- Hilde Domin: Gesammelte Autobiographische Schriften. 1992, S. 24.

- Tauschwitz: Dass ich sein kann, wie ich bin. Jahr?, S. 52.

- Amors Pfeile – oder: die Magie der Liebe, Deutschlandfunk, Reihe: Freistil, Sendung vom 25. Dezember 2005.

- Zu den Erstausgaben vgl. Michael Braun: Exil und Engagement. 1994, S. 255–257; Bettina von Wangenheim, Ilseluise Metz: Vokabular der Erinnerungen. 1998, S. 221–285.

- Hilde Domin: Unter Akrobaten und Vögeln. In: Dies.: Gesammelte autobiographische Schriften. Fast ein Lebenslauf. Fischer, Frankfurt am Main 1993, S. 21f.

- Deutsches Literaturarchiv erschließt Nachlass von Hilde Domin. In: Börsenblatt. 3. August 2007.

- Hilde-Domin-Schule (Memento des Originals vom 1. August 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., Herrenberg

- Hilde-Domin-Schule, Köln

- „Eine Rose als Stütze.“ Park nach Lyrikerin Hilde Domin benannt. Stadt Köln, 18. Juni 2008, abgerufen am 16. August 2013.

- JUMBO Neue Medien & Verlag - Hilde Domin, Margarete von Schwarzkopf: Antillengeschichten. Abgerufen am 5. Juli 2022.

- Zeitkapsel: „Die Insel im Schrank“ Hilde Domin und Erwin Walter Palm in der Dominikanischen Republik. Literaturhaus Frankfurt, 16. Januar 2007.

- Volker Weidermann: Hilde Domin zum Hundertsten. Eine großartige Sekretärin und Dichterin. In: FAZ. 27. Juli 2009.

- Verdienstordenträgerinnen und -träger seit 1986. (PDF) Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, abgerufen am 11. März 2017.

- Marcel Reich-Ranicki: Laudatio zu Ehren von Hilde Domin anläßlich der Verleihung des Literaturpreises der Konrad-Adenauer-Stiftung 1995. Laudatio bei der KAS, abgerufen am 5. April 2011.

- Bürgermedaille "Für Verdienste um Heidelberg".

- Filmseite

- Anna Ditges über ihren Domin-Film: Ich musste diesen Film machen. DLF, 22. Januar 2008, abgerufen am 5. April 2011.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Domin, Hilde |

| ALTERNATIVNAMEN | Palm, Hilde (wirklicher Name); Löwenstein, Hilde (Geburtsname) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutsche Lyrikerin |

| GEBURTSDATUM | 27. Juli 1909 |

| GEBURTSORT | Köln |

| STERBEDATUM | 22. Februar 2006 |

| STERBEORT | Heidelberg |

На других языках

- [de] Hilde Domin

[en] Hilde Domin

Hilde Domin (27 July 1909 – 22 February 2006) is the pseudonym of Hilde Palm (née Löwenstein), a German lyric poet and writer. She was among the most important German-language poets of her time.[fr] Hilde Domin

Hilde Domin, pseudonyme de Hilde Palm (née Löwenstein), née le 27 juillet 1909 à Cologne et morte le 22 février 2006 (à 96 ans) à Heidelberg, est une poétesse allemande.[ru] Домин, Хильда

Хильда Домин, урождённая Лёвенштайн, по мужу — Пальм (нем. Hilde Domin; 27 июля 1909 (1909-07-27), Кёльн — 22 февраля 2006, Гейдельберг) — немецкая писательница, один из крупнейших лириков Германии второй половины XX века.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии