lingvo.wikisort.org - Исследователь

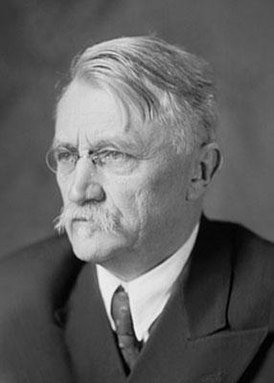

Влади́мир Фёдорович Шишмарёв (1874—1957) — русский и советский лингвист и литературовед, один из выдающихся филологов-романистов первой половины XX века. Создатель школы современной российской романистики[3]. Академик АН СССР (1946). Специалист по истории романских языков, эпосу и литературе романских народов; автор ряда статей в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона». Лауреат Ленинской премии (1957).

| Владимир Фёдорович Шишмарёв | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||

| Дата рождения | 26 марта (7 апреля) 1874[1] | |||||

| Место рождения |

Санкт-Петербург, Российская империя |

|||||

| Дата смерти | 21 ноября 1957[1][2] (83 года) | |||||

| Место смерти | Ленинград, РСФСР, СССР | |||||

| Страна |

|

|||||

| Научная сфера | филолог, история романских языков, эпос и литература романских народов | |||||

| Место работы |

ЛГУ, ТашГУ, Яфетический институт |

|||||

| Альма-матер | Санкт-Петербургский университет (1897) | |||||

| Учёная степень | доктор филологических наук | |||||

| Учёное звание | профессор, академик АН СССР | |||||

| Научный руководитель | А. Н. Веселовский | |||||

| Ученики |

Н. Д. Арутюнова, Р. А. Будагов, О. К. Васильева-Шведе, Г. В. Степанов |

|||||

| Награды и премии |

|

|||||

Биография

Родился 13 (25) марта 1874 года в Санкт-Петербурге. Окончил в 1892 году филологическую гимназию при Петербургском историко-филологическом институте, а в 1897 году — историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета (романо-германское отделение)[4], где учился у академика А. Н. Веселовского. Затем стажировался во Франции и Италии (1899—1903).

С 1900 года преподавал в Петербургском университете в звании приват-доцента, на Женских педагогических курсах (с 1899) и Высшем женском педагогическом институте, на Бестужевских курсах (1899—1918, с 1913 — профессор Курсов)[5]. В 1918 году был избран профессором историко-филологического факультета Петроградского университета.

В 1918—1923 годах жил[6] и работал в Костроме (Костромской рабоче-крестьянский университет, Костромской институт народного образования)[7]. В Петроград вернулся в 1923 году и продолжил работу в университете (факультет общественных наук, факультет языкознания и материальной культуры, историко-лингвистический факультет) до 1930 года. Член-корреспондент РАН — с 6 декабря 1924 года по Отделению русского языка и словесности. В 1920—1930-х годах работал также в Публичной библиотеке. Был сотрудником АН СССР: член Учёного совета и руководитель группы мифа и фольклора Яфетического института (1926—1929), старший научный сотрудник и заведующий музеем Института русской литературы (Пушкинский Дом, 1933—1935), заведующий сектором романских языков в Институте языка и мышления (1935—1950). В 1925—1929 годах — действительный член Государственного института истории искусств (ныне — РИИИ) по отделению истории музыки (1925—1929), где читал лекции по истории средневековой западноевропейской музыки.

В 1937 году возобновил преподавание в ЛГУ, став деканом филологического факультета, заведующим кафедрой романской филологии.

Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Ташкенте, был прикомандирован к Институту мировой литературы им. М. Горького (ИМЛИ), являлся уполномоченным Президиума АН СССР по Узбекистану (1942—1945). Преподавал в Среднеазиатском государственном университете[8].

Директор ИМЛИ АН СССР (1944—1947), заведующий сектором романских языков Института языкознания АН СССР (1947—1950), заведующий романо-германским отделом сектора индоевропейских языков в Ленинградском отделении Института языкознания (1950—1957). Действительный член АН СССР — с 30 ноября 1946 года по Отделению литературы и языка (западноевропейская филология)

Умер 21 ноября 1957 года в Ленинграде. Похоронен на кладбище в Комарово. Его могила является памятником культурно-исторического наследия федерального уровня охраны на основании Постановления Правительства РФ от 10.07.2001 г. № 527.

Награды и премии

- Заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1945)

- Доктор honoris causa университета в Монпелье (1946, Франция)[9].

- Ленинская премия (1957) — за исследования в области романской филологии, изложенные в трудах «Историческая морфология французского языка», «Книга для чтения по истории французского языка» и «Словарь старофранцузского языка» к «Книге для чтения по истории французского языка» (1952—1955)

- орден Ленина (1953)

- два ордена Трудового Красного Знамени (21.02.1944; 25.03.1945)

- орден «Знак Почёта» (1945)

- медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)

Вклад в науку

Ранние работы преимущественно по истории французской и провансальской поэзии (включая исследования в области палеографии и истории музыки); изучал и публиковал тексты французского поэта и композитора XIV века Гильома де Машо (работа удостоена во Франции премии Сентура в 1909 году) и французского поэта XVI века Клемана Маро (о творчестве которого защитил в 1915 году докторскую диссертацию). Занимался также историей итальянской литературы. Позднее перешёл к изучению романских диалектов на территории СССР, создал очерки истории языков Пиренейского полуострова, а также историческую грамматику французского языка — одну из наиболее полных на русском языке; в приложении к хрестоматии по истории французского языка опубликован единственный в России словарь старофранцузского языка.

Семья

Жена — Анна Михайловна Усова (1877—1955), дочь зоолога, профессора Михаила Михайловича Усова, профессиональная оперная певица, ученица Полины Виардо.

Дочь — Татьяна Владимировна Шишмарёва (1905—1994), художница.

Внук — Борис Васильевич Власов (1936—1981), известный художник, мастер книжной и станковой графики[10][11].

Адреса в Ленинграде

- 1927—1941, 1944—1948 — жилой дом лютеранской церкви Св. Екатерины — проспект Пролетарской Победы, д. 1, кв.32 / 1-я линия Васильевского острова, 20[12].

Память

- На доме по адресу: Большой проспект Васильевского острова, 1 в 1975 году была установлена мемориальная доска (скульптор — Р. У. Каратайев, архитектор — В. А. Лосев) с текстом: «В этом доме с 1927 по 1948 год жил выдающийся филолог-романист, академик Владимир Федорович Шишмарев»[13].

Основные работы

- Книги

- Лирика и лирики позднего средневековья. Очерки по истории поэзии Франции и Прованса. — М., 1911.

- Лирика и лирики позднего средневековья. Очерки по истории Франции и Прованса.— Париж: тип. Н. Л. Данцига, 1911. — 565 с.

- Клеман Маро // Записки историко-филологического факультета Императорского Петроградского университета. — Пг., 1915. — С. XXIX, 4.1. — 395 с.

- Очерки по истории языков Испании / Отв. ред. акад. И. И. Мещанинов. — М. — Л., 1941. — 337 с.

- Историческая морфология французского языка. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1952. — 268 с.

- Книга для чтения по истории французского языка IX—XV вв. — М.-Л., 1955.

- Избранные статьи. — М.-Л., 1965 (Т. 1: Французская литература), 1972 (Т. 2: История итальянской литературы и итальянского языка).

- Романские поселения на юге России: научное наследие / издание подготовили: М. А. Бородина, Б. А. Малькевич, Н. Л. Сухачев. — Л.: Наука, 1975. — 246 с., [1] л. портр.: ил. —- (Труды Архива / АН СССР; вып. 26)

- Очерки по истории итальянской литературы. Данте, Петрарка, Боккаччо. — М.: Едиториал УРСС, 2018. — ISBN 978-5-397-06347-0

- Очерк истории итальянского языка. От истоков до XIX столетия. — М.: Либроком, 2018. — ISBN 978-5-397-06050-9

- Статьи

- Баскский язык // Культура Испании / отв. ред. А. М. Деборин; АН СССР. — М., 1940. — С. 297—326.

См. также

- Португалистика в СССР и России

Примечания

- Е. А. Шишмарёв // Краткая литературная энциклопедия — М.: Советская энциклопедия, 1962. — Т. 8.

- Шишмарёв Владимир Фёдорович // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохорова — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.

- Челышева И. И. История сектора романских языков. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт языкознания РАН».

- Памятная книжка гимназии при Императорском СПб. историко-филологическом институте 1870—1895. — СПб., 1895. — С. 62—63.

- Тронская М. Л. Романо-германское отделение // Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы. 1878—1918. Сборник статей / Под общей ред. проф. С. Н. Валка и др.. — 2-е изд., испр. и доп. — Ленинград: Издательство Ленинградского ун-та, 1973. — С. 111. — 328 с.

- Дом Бужукова, кон. XIX в.. Энциклопедия «Памятники истории и культуры Костромы».

- Дворянское собрание (дом Дурыгина), посл. четв. XVIII в., втор. четв. XIX в.. Энциклопедия «Памятники истории и культуры Костромы».

- Шишмарев Владимир Федорович (1874—1957)

- Академику Шишмарёву Владимиру Федоровичу присвоено звание доктора honoris causa университета в Монпелье (Франция) // Вестник АН СССР, 1947. — № 1. — С. 166.

- К 75-летию со дня рождения Б. В. Власова. Музеи России.

- 26 марта родился Борис Васильевич ВЛАСОВ (1936—1981), русский художник, книжный график. «Библиогид».

- Весь Ленинград (1922-1935), интерактивное оглавление.

- Энциклопедия Санкт-Петербурга, мемориальная доска В. Ф. Шишмареву.

Литература

- Владимир Фёдорович Шишмарёв / вступ. статья Е. А. Реферовской и Г. В. Степанова; сост. Е. В. Заикина. — М., 1957. — (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. литературы и языка. Вып. 2).

- Рукописное наследие В. Ф. Шишмарёва в Архиве АН СССР / Сост. М. А. Бородина и Б. А. Малькевич. — М.—Л., 1965.

- Шишмарёв Владимир Фёдорович // Краткая литературная энциклопедия / Глав. ред. А. А. Сурков. — М.: Советская энциклопедия, 1975. — Т. 8. — С. 736—737.

- Шишмарёв Владимир Фёдорович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

Ссылки

- Профиль Владимира Фёдоровича Шишмарёва на официальном сайте РАН

- Биографические сведения на сайте РНБ

- Историческая справка на сайте Архива РАН

- Его статьи на Math-Net.Ru

- Сосницкий Д. А., Ростовцев Е. А. Шишмарев Владимир Федорович // Биографика СПбГУ

- Некролог

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии