lingvo.wikisort.org - Lingua

La lingua leponzia (o più recentemente anche lepontico[1][2][3][4]) è una lingua celtica estinta, parlata anticamente dal popolo dei Leponzi, stanziatisi tra la parte meridionale della Rezia (regione corrispondente ai territori alpini e subalpini delle odierne Svizzera, Germania, Austria ed Italia) ed i territori nord-occidentali della Gallia Cisalpina (corrispondenti oggi al Cantone Ticino, in Svizzera, ed alla Val d'Ossola ed alla Lombardia occidentale in Italia settentrionale), fra il 700 a.C. ed il 400 a.C.. Pur essendone stata assodata la natura celtica (del ramo continentale nella fattispecie), tra i linguisti però non v'è consenso unanime sul se si tratti di un idioma a sé stante oppure d'una varietà più arcaizzante della lingua gallica[5][6][1].

| Leponzio † | |

|---|---|

| Parlato in | Italia nord-occidentale, Svizzera meridionale |

| Periodo | 700 a.C. - 400 a.C. |

| Locutori | |

| Classifica | estinta |

| Tassonomia | |

| Filogenesi | Lingue indoeuropee Lingue celtiche Lingue celtiche continentali Lingua gallica Lingua leponzia |

| Codici di classificazione | |

| ISO 639-3 | xlp (EN)

|

| Glottolog | lepo1240 (EN)

|

Descrizione

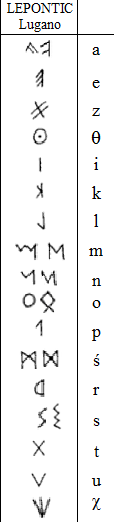

La lingua è conosciuta solo attraverso alcune iscrizioni che furono redatte nell'alfabeto di Lugano, una delle cinque principali varietà di alfabeto italico settentrionale derivato dall'alfabeto etrusco. Queste iscrizioni furono scoperte nell'area intorno a Lugano, comprendente anche il Lago di Como e il Lago Maggiore. Scritture simili furono usate per il retico e il venetico.

La migliore testimonianza ci è data dalla famosa stele di Prestino, sede dell'antica Comum, uvamokozis pliale u uvltiauiopos ariuonepos sites tetu.

Il leponzio fu dapprima assimilato dal gallico, quando tribù galliche si insediarono in Italia, a nord del fiume Po, e poi dal latino, dopo che la Repubblica romana prese il controllo sulla Pianura Padana durante il II e il I secolo a.C.

Il raggruppamento di tutte queste iscrizioni in una singola lingua celtica è discusso: alcune (specialmente le più antiche) vengono considerate scritte in una lingua non-celtica affine al ligure (Whatmough 1933, Pisani 1964). Secondo questa opinione, che fu prevalente fino al 1970, leponzio è il nome corretto per la lingua non-celtica, mentre la lingua celtica deve essere chiamata lingua gallica cisalpina.

Seguendo l'opinione di Lejeune (1971),[7] l'idea prevalente divenne che il leponzio deve essere classificato come lingua della famiglia celtica,[8] sebbene sia probabilmente divergente quanto il celtiberico, e in ogni caso abbastanza distinto dal Gallico Cisalpino. Solo negli ultimi anni, c'è stata una tendenza a identificare il leponzio e il gallico cisalpino come una sola e medesima lingua.

Mentre la lingua è così chiamata dal nome della tribù dei Lepontii, che occupavano parti della Rhaetia (nelle moderne Alpi centrali), confinanti con la Gallia Cisalpina, il termine è normalmente usato da molti celtisti in riferimento a tutti i dialetti celtici dell'antica Italia. Questo uso è messo in discussione da coloro che continuano a ritenere che i Lepontii siano una delle diverse tribù indigene delle Alpi, abbastanza distinta dai Galli che invasero la pianura padana in tempi storici.

Note

- (EN) Francesca Ciurli (translation revised by Melanie Rockenhaus), Celtic, Lepontic - About 7th – 6th century B.C., su mnamon.sns.it, Mnamon, Antiche scritture del Mediterraneo, Scuola Normale Superiore, Laboratorio di Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione dell'antico, 2019. URL consultato il 18 agosto 2019.

- Pierluigi Cuzzolin, Le lingue celtiche, in Emanuele Banfi (a cura di), La formazione dell'Europa linguistica. Le lingue d'Europa tra la fine del I e del II millennio, Scandicci, La Nuova Italia, 1993, p. 258, ISBN 88-221-1261-X.

- Calvert Watkins, Il proto-indoeuropeo, in Anna Giacalone Ramat, Paolo Ramat (a cura di), Le lingue indoeuropee, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 49, ISBN 88-15-03354-8. Ora in: Enrico Campanile, Bernard Comrie, Calvert Watkins, Introduzione alla lingua e alla cultura degli Indoeuropei, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 46, ISBN 88-15-10763-0.

- (ES) Francisco Villar, Los Indoeuropeos y los origines de Europa: lenguaje e historia, Madrid, Gredos, 1991, ISBN 84-249-1471-6. Trad. it. di Donatella Siviero: Francisco Villar, Gli Indoeuropei e le origini dell'Europa, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 450, 453-454, ISBN 88-15-05708-0.

- LinguistList: Lepontic, su linguistlist.org. URL consultato l'8 settembre 2021 (archiviato dall'url originale il 22 dicembre 2011).

- John T. Koch (ed.) Celtic culture: a historical encyclopedia ABC-CLIO (2005) ISBN 978-1-85109-440-0

- Basata primariamente sull'analisi dei testi di Prestino e Velate e confermata poi dagli ulteriori studi di M. Tibiletti Bruno, A. L. Prosdocimi e C. De Simone.

- Il leponzio è "un determinato alfabeto notante una lingua celtica" diffusa nell'area dei laghi lombardi. (Aldo Luigi Prosdocimi).

Bibliografia

- Eska, J. F. (1998). The linguistic position of Lepontic. In Proceedings of the twenty-fourth annual meeting of the Berkeley Linguistics Society vol. 2, Special session on Indo-European subgrouping and internal relations (February 14, 1998), ed. B. K. Bergin, M. C. Plauché, and A. C. Bailey, 2-11. Berkeley: Berkeley Linguistics Society.

- Eska, J. F., and D. E. Evans. (1993). "Continental Celtic". In The Celtic Languages, ed. M. J. Ball, 26-63. London: Routledge. ISBN 0-415-01035-7.

- Gambari, F. M., and G. Colonna (1988). Il bicchiere con iscrizione arcaica di Castelletto Ticino e l'adozione della scrittura nell'Italia nord-occidentale. Studi Etruschi 54: 119-64.

- Lejeune, M. (1970-71). Documents gaulois et para-gaulois de Cisalpine. Études Celtiques 12: 357-500.

- Lejeune, M. (1971). Lepontica, Paris: Société d'Éditions 'Les Belles Lettres'.

- Lejeune, M. (1978). Vues présentes sur le celtique ancien. Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques 64: 108-21.

- Lejeune, M. (1988). Recueil des inscriptions gauloises: II.1 Textes gallo-étrusques. Textes gallo-latins sur pierre, Paris: CNRS.

- Pisani, V. (1964). Le lingue dell'Italia antica oltre il latino, 2nd ed. Torino: Rosenberg & Sellier, ISBN 88-7011-024-9.

- Solinas, P. 1995. Il celtico d’Italia, Studi Etruschi 60: 311-408.

- Stifter, D. 2020. Cisalpine Celtic. Languge, Writing, Epigraphy. Aelaw Booklet 8. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.

- Stifter, D. 2020. «Cisalpine Celtic», Palaeohispanica 20: 335-365.

- Tibiletti Bruno, M. G. (1978). "Ligure, leponzio e gallico". In Popoli e civiltà dell'Italia antica VI, Lingue e dialetti, ed. A. L. Prosdocimi, 129-208. Rome: Biblioteca di Storia Patria.

- Tibiletti Bruno, M. G. (1981). "Le iscrizioni celtiche d'Italia". In I Celti d'Italia, ed. E. Campanile, 157-207. Pisa: Giardini.

- Whatmough, J. (1933). The Prae-Italic Dialects of Italy, vol. 2, The Raetic, Lepontic, Gallic, East-Italic, Messapic and Sicel Inscriptions, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Voci correlate

- Leponzi

- Lingua insubre

- Cultura della Scamozzina

- Cultura di Golasecca

- Cultura di Canegrate

- Gallia cisalpina

- Popoli dell'Italia antica

Collegamenti esterni

- Lexicon Leponticum, by David Stifter, Martin Braun and Michela Vignoli, University of Vienna

- "Lingue e culture dell'Italia antica: linguistica storica e modelli digitali", progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (PRIN 2017)

- (IT) Coline Ruiz Darasse, Celtico: Leponzio, su mnamon.sns.it, Scuola Normale Superiore. Laboratorio di Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione dell'antico, 2008-2017.

- (IT) Francesca Ciurli, Celtico, Leponzio VII - VI sec. a.C. ca., su mnamon.sns.it, Scuola Normale Superiore. Laboratorio di Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione dell'antico, 2008-2017.

| Controllo di autorità | GND (DE) 4264439-2 |

|---|

На других языках

[de] Lepontische Sprache

Die lepontische Sprache (selten Keltoligurisch) ist eine ausgestorbene festlandkeltische Sprache. Sie wurde in Oberitalien im Alpenvorland gesprochen, im Gebiet des Lago Maggiore, des Luganersees, des Comer Sees und auf der Po-Ebene. Hauptsiedlungsgebiet der Lepontier war die Gegend um den Luganersee (Golasecca-Kultur seit dem 13. Jahrhundert v. Chr.). Sie gehört zu den vorrömischen Sprachen Italiens und ist diejenige der festlandkeltischen Sprachen, deren Zeugnisse als die frühesten erhaltenen gelten.[en] Lepontic language

Lepontic is an ancient Alpine Celtic language[1][2] that was spoken in parts of Rhaetia and Cisalpine Gaul (now Northern Italy) between 550 and 100 BC. Lepontic is attested in inscriptions found in an area centered on Lugano, Switzerland, and including the Lake Como and Lake Maggiore areas of Italy.[es] Idioma lepóntico

El lepóntico fue un idioma perteneciente al grupo de las lenguas célticas continental de la familia indoeuropea. Fue el idioma de los leponcios (en latín, Lepontii), que ocupó las partes de la antigua Recia, concretamente el área alpina que se extiende entre las actuales Suiza e Italia, habitando en la Galia Cisalpina, y del que se tiene testimonio entre el 700 y el 400 a. C.[fr] Lépontique

Le lépontique est une langue celtique continentale parlée par les Lepontii dans une région de 100 km environ autour de Lugano, donc dans la région des lacs entre le nord de l'Italie et le sud de la Suisse, du VIIe au IIe siècles av. J.-C. Michel Lejeune et Javier de Hoz considèrent cette langue comme une langue celtique différenciée alors que J. Eska pense lui qu'elle n'est qu'un dialecte du gaulois[1].- [it] Lingua leponzia

[ru] Лепонтийский язык

Лепонти́йский язык — мёртвый кельтский язык, распространённый в части Цизальпинской Галлии, примерно с 700 по 400 год до н. э. Относительно места лепонтийского языка в кельтской группе у учёных нет полного согласия: так, Й. Ф. Эшка считает его диалектом галльского языка[1].Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии