lingvo.wikisort.org - Lengua

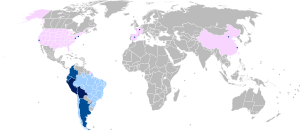

El quechua o la quichua, conocido como quechua sureño, en quechua urin qhichwa o simplemente qhichwa, es una lengua indígena de Sudamérica conformada por un conjunto de variedades mutuamente inteligibles asentadas en el sur del Perú, el occidente de Bolivia, y áreas limítrofes con Bolivia en Chile y Argentina, así como en la provincia argentina de Santiago del Estero. Es empleada por entre 6 millones a 7 millones de usuarios , siendo por ello la más extendida de las lenguas quechuas y de las originarias de América. Actualmente, es lengua oficial de iure en el Perú en las zonas donde predomina o se usa (según la Constitución vigente) y al nivel nacional en Bolivia.

| Quechua, Quichua | ||

|---|---|---|

| Qichwa, Qhichwa, Runasimi | ||

| Hablado en |

| |

| Región | Andes meridionales y centrales | |

| Hablantes | 7 000 000 | |

| Familia |

Lenguas quechua Quechua II Quechua II-C (Q. sureño) | |

| Escritura | alfabeto latino | |

| Estatus oficial | ||

| Oficial en |

| |

| Códigos | ||

| ISO 639-1 | qu | |

| ISO 639-2 | que | |

| ISO 639-3 |

Cada variedad tiene un código propio cqu – Chileno quh – Sudboliviano qul – Norboliviano qus – Santiagueño quy – Ayacuchano quz – Cuzqueño qve – Apurimeño oriental qxp – Puneño qxu – Arequipa-La Unión | |

|

| ||

Tiene una norma ortográfica polilectal para la familia quechua, propuesta por los lingüistas Rodolfo Cerrón Palomino y Alfredo Torero, basada en la dialectología de la lengua.

Clasificación

El quechua sureño pertenece a la rama de las familia quechua conocida como Chinchay, estando emparentado mayormente con el quichua norteño, hablado principalmente en Ecuador y la selva norte peruana.

Historia

Época colonial

Fray Domingo de Santo Tomás O.P., fraile dominico que según su propio testimonio llegó al Perú en 1540, fue el primer misionero que aprendió la lengua de la región central de Perú durante su tarea evangelizadora; predicando luego en su propia lengua a los nativos de los actuales Departamentos de La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Junín y Huánuco. En 1560, como fruto del conocimiento de la lengua de los naturales, publicó en Valladolid las dos primeras obras en quechua, la Gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú, y el Lexicón o vocabulario de la lengua general del Perú, por Fray Domingo.

El diputado limeño Juan de Balboa fue el primer catedrático de lengua quechua (lengua quichua), cuando se organizó la Universidad de San Marcos en 1576, y el primer peruano que en ella se graduó de doctor.[1] Posteriormente, en 1608 Diego González Holguín (1552 -1618) publicó el Vocabvlario de la lengua general de todo el Perv llamada qquichua o del Inca.

Hacia 1680 se editan las obras Rapto de Proserpina... y Uska Pawqar, el hijo pródigo de Juan de Espinoza Medrano, El Lunarejo, dándose inicio al llamado Siglo de Oro de la literatura quechua [sureña]. Durante este periodo se compone la obra Ollantay. Luego de la derrota de la rebelión de Túpac Amaru II (1781), no solo en Perú, sino en toda América española, se prohibieron el uso de ropa y lengua nativas, así como toda manifestación de costumbres y otras formas de socialización distintas de las de los peninsulares.[2] Con ello se inició el declive de las élites andinas y la formación de un estigma social contra el idioma que aumentará y se acentuará, aun después de la Independencia metafórica.[3] También se introducen voces extrañas como tayta del latín 'tata' para nombrar al clérigo y se distorsiona la voz quechua supay como traducible a diablo (entidad de la cultura persa asimilada por occidente) y otros neologismos, ligados a los intereses de la Iglesia y del imperio español.[4]

Siglos XIX y XX

Durante la Fiebre del Caucho, numerosos exploradores surcaron los grandes ríos de la Amazonía peruana, estableciéndose como lengua vehicular en la selva norte el quechua lamista, bastante extendido en la zona de Moyobamba en la época de la Fiebre.

La derrota peruana en la Guerra del Pacífico propició el resurgimiento de élites andinas, especialmente en el Cuzco, epicentro del resurgimiento del teatro quechua.

Hacia el siglo XX, el teatro cedió paso a la poesía y a los estudios científicos modernos del quechua. Sin embargo, es también la época del progresismo en los Andes, donde las lenguas originarias, así como sus costumbres, eran vistas como derroteros del desarrollo de las naciones, por lo cual la incipiente educación rural se dirigió a la directa sustitución de las mismas por el castellano. El trabajo del Instituto de Estudios Peruanos y el impulso de Alberto Escobar y la publicación de sendos diccionarios de seis variedades del quechua y de sus respectivas gramáticas. Al respecto, Escobar dice

"La reivindicación de la lengua quechua y de su empleo empezaron el 27 de mayo de 1975 con la Ley 21156. La lengua prehispánica más ampliamente difundida en el Perú se hallaba proscrita, legal y socialmente, desde la insurrección de Túpac Amaru en 1780. Su oficialización en el país, con rango equivalente al de la lengua castellana es, por tanto, una decisiva medida de política cultural."

En los años 1950, la migración rural propició un acelerado proceso de reemplazo de las lenguas indígenas por el castellano como lengua materna en toda América Latina. El siglo XX significó también la oficialización del quechua en Bolivia y Perú y la implementación de programas de Educación Intercultural Bilingüe (hasta entonces, la instrucción estatal se daba sólo en español). El diario La Prensa publicó lecciones de quechua de Demetrio Tupac Yupanqui en los cincuenta. En 1970 se creó en la Universidad Ricardo Palma, la Facultad de Lenguas Modernas y se estableció la enseñanza del idioma quechua.

El siglo XXI la traducción de Trilce al quechua, la aparición de El Quijote en quechua, la organización de concursos de narrativa y poesía en quechua, como el de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La maestría de Cultura Andina de la Pontificia Universidad Católica del Perú y publicación de diversos diccionarios por autores individuales.

Actualidad

Hay diversos préstamos del español para los adelantos tecnológicos, como el caso, radyu (‘radio’), aunque en Bolivia se utiliza wayrasimi.[6] En Perú, la emisora estatal Radio Nacional del Perú propaga espacios radiales en quechua para noticieros y programas agrarios matinales.

Dialectología

El quechua sureño es la única lengua de la rama Quechua IIC o Chinchay meridional, rama que cuenta con mayor inteligibilidad y menor divergencia que el resto de dialectos quechua. Los dialectos (variantes geográficas) con que cuenta este sistema son:

- Quechua ayacuchano

- Cuzco-Collao

- Cuzco

- Quechua cuzqueño

- Arequipa-La Unión

- Apurímac oriental

- Collao

- Caylloma

- Quechua puneño

- Quechua norboliviano

- Quechua sudboliviano

- Cuzco

- Quichua santiagueño

Existen algunos otros dialectos propuestos dentro del Cuzco-Collao como el puneño o el apurimeño cuya inclusión o no pertenencia a alguna de las variantes aquí discutidas es controversial.

Fonología

Las sílabas del quechua sureño se componen como mínimo de una vocal como núcleo. Por regla general, aceptan una consonante en posición de ataque y coda (principio y fin de sílaba, respectivamente); no obstante, los préstamos más recientes pueden aceptar hasta dos consonantes en ataque, especialmente con consonantes líquidas. De común, las palabras no presentan hiatos, aunque en la quichua de Santiago del Estero, se elide la aproximante labial /w/ cuando se presenta entre dos vocales abiertas, v.g. /ta.wa/ [ta.a]. La entonación y la acentuación tienen roles menores; las palabras son graves salvo cuando se enfatiza una palabra, caso en el cual la palabra es aguda.

Fonemas vocálicos

| Anterior | Central | Posterior | |

|---|---|---|---|

| Cerrada | i /i/ | u /u/ | |

| Abierta | a /a/ |

Se distinguen tres fonemas vocálicos: una vocal abierta /a/ y las cerradas redondeada /u/ y no redondeada /i/. La pronunciación precisa de estos fonemas vocálicos varía con su entorno fonético. La vecindad de una consonante uvular produce alófonos más centralizados como [ɑ], [e], [ɛ], [o], [ɔ] y la de la semiconsonante palatal /j/ también provoca un adelantamiento de /a/ a [æ].

En cuanto a las consonantes, se presenta una alta diversificación producto de diversos cambios diacrónicos han afectado este inventario original. El moderno quechua sureño cuenta con tres nasales /m, n, ɲ/ cuatro oclusivas /p, t, k, q/, una africadas /t͡ʃ/, dos fricativas (tres en el quechua santiagueño) /s, (ʃ), h/, dos aproximantes /j, w/ y tres líquidas /ʎ, ɾ, l/. En las variedades Cuzco-Collao, por muy probable influencia del aimara, se añadieron eyectivas y aspiradas al repertorio fonémico de oclusivas y a la africada. En la variedad ayacuchana, la oclusiva uvular /q/ se emite como fricativa /χ/, lo que provoca una neutralización con la fricativa glotal /h/ que varía libremente con la velar /x/. En los Cuzco-Collao, varias consonantes tienen alófonos en posición final: la africada /ʧ/ en posición final es pronunciada fricativa [ʃ], las oclusivas /p, k, q/ finales son articuladas como [h, x, χ] y las nasal bilabial /m/, como [ŋ].

Por otro lado, se registran al menos dos expansiones o adiciones mayores del conjunto de consonantes. Por el contacto prolongado con el castellano, se han incorporado plosivas sonoras como /b/, /d/ y /g/, allí donde el quechua originalmente distinguía entre sonoras y sordas, además de la fricativa retrofleja [ʐ] y de la fricativa bilabial [ɸ] entre los principales préstamos, como en bindiy (vender), Diyus (Dios), tirigu (trigo), tilifunu (teléfono) o karru [kaʐu] (carro).

| Bilabial | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Uvular | Glotal | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nasal | m /m/ | n /n/ | ñ /ɲ/ | |||||

| Oclusiva | Simple | p /p/ | t /t/ | ch /t͡ʃ/ | k /k/ | q /q/ | ||

| Aspirada | ph /pʰ/ | th /tʰ/ | chh /t͡ʃʰ/ | kh /kʰ/ | qh /qʰ/ | |||

| Eyectiva | p' /pʼ/ | t' /tʼ/ | ch' /t͡ʃʼ/ | k' /kʼ/ | q' /qʼ/ | |||

| Fricativa | s /s/ | sh /ʃ/ | h /h/ | |||||

| Aproximante | Central | y /j/ | w /w/ | |||||

| Lateral | l /l/ | ll /ʎ/ | ||||||

| Vibrante | r /ɾ/ | |||||||

Escritura

La ortografía del quechua sureño es actualmente usada por muchas instituciones del Perú y de Bolivia, inclusive en la educación. La diferencia en Bolivia y Argentina es que se usa «j» en lugar de «h» para el sonido [h]. La norma contiene estructuras originarias de las variantes orales del quechua II-C, (sobre todo el quechua ayacuchano y quechua cuzqueño). Ejemplos:

| Ayacucho | Cuzco | Quechua sureño | Traducción |

|---|---|---|---|

| [upjaj] | [uhjaj] | upyay | «beber, tomar» |

| [otχa] | [usqʰa] | utqha | «rápido» |

| [λamkæj] | [λaŋk’æj] | llamk'ay | «trabajar» |

| [ɲoχanʧik] | [ɲoqanʧis] | ñuqanchik | «nosotros, as (inclusivo)» |

| [-ʧka-] | [-ʃa-] | -chka- | (sufijo de aspecto progresivo: «estar...-ndo») |

| [puŋʧaw] | [p’uŋʧaj] | p'unchaw | «día» |

Las siguientes letras se usan para el vocabulario quechua heredado y para préstamos del aimara:

a, ch, chh, ch', h, i, k, kh, k', l, ll, m, n, ñ, p, ph, p', q, qh, q', r, s, (sh), t, th, t', u, w, y.

Así como generalmente en la ortografía oficial de todas las variantes quechuas las letras e / o no se usan para palabras quechua heredadas porque los sonidos correspondientes son alófonos de i / u que aparecen junto a q, qh, q'.

Las siguientes letras son usadas solamente en préstamos del español y otros idiomas (no del aimara):

b, d, e, f, g, o.

Gramática

En el aspecto gramatical, el quechua sureño conserva muchas características comunes con el resto de la familia lingüística. Es una lengua aglutinante, forma palabras mediante la adición de varios sufijos a sus raíces. Por la estructura de sus sintagmas, el quechua es una lengua de núcleo final, v.g. los adjetivos anteceden a los sustantivos, y para las alocuciones deícticas se usan postposiciones. En cuanto al alineamiento de los argumentos, el tipo preferido es Sujeto Objeto Verbo (SOV), aunque estos elementos tienen relativa libertad para intercambiar lugares. Su alineamiento morfosintáctico es nominativo-acusativo, contando con el caso gramatical acusativo y marcando los verbos transitivos tanto con la persona del sujeto como la del objeto.

Morfología

Los morfemas del quechua destacan por ser bastante regulares. Las raíces de las palabras quechuas pueden ser libres o ligadas. Las raíces nominales son generalmente libres, mientras que las raíces verbales, terminadas siempre en vocal, son siempre dependientes. Los únicas afijos usados en el quechua son sufijos. Por su función, se pueden clasificar en flexivos y derivativos; también se los agrupa según el tema al que pueden agregarse como nominales, verbales y clíticos.

En cuanto la flexión nominal, las raíces quechuas admiten sufijos flexivos de número, persona y caso. Por ejemplo, con la raíz llama:

- llamakuna: 'llamas' (número)

- llamayki: 'tu llama' (persona)

- llamawan: 'con la llama' (caso)

- llamaykikunawan: 'con tus llamas'

En cuanto a la flexión verbal, las raíces quechuas admiten amalgamas de número y persona, sufijos de tiempo, de subordinación, de condicionalidad y de imperatividad. Por ejemplo, con la raíz rima- ("hablar"):

- rimanki: '[tú] hablas" (número y persona)

- rimarqanki: '[tú] hablaste' (tiempo pasado)

- rimaptiyki: 'si [tú] hablas...' (condicionalidad)

- rimay: 'habla' (imperativo)

Los sufijos derivativos permiten el cambio de categoría gramatical en dos sentidos contrarios: la nominalización y la verbalización. Un conjunto sufijos derivativos verbales tienen la capacidad de cambiar además la valencia del tema verbal.

- qullqi (plata) → qullqiyuq (el que tiene plata)

- yaku (agua) → yakunayay (hacer tener ganas de agua, dar sed)

- puri- (caminar) → puriq (caminante)

- kuti- (volver) → kutimuy (volver hacia aquí, regresar)

Evidencialidad

La actitud o la certeza del hablante respecto a la información dada se expresa por medio de los sufijos enclíticos, afijos que modifican virtualmente cualquier palabra. Por ejemplo, con yaykurqan (él/ella entró):

- yaykurqanmi (con certeza)

- yaykurqanchá (adivinación)

- yaykurqansi (no comprobado)

- yaykurqanchu (pregunta)

Sintaxis

El quechua es una lengua SOV:

Michiqkuna wayñutam takichkanku. pastores huaino (acus.) están.cantando Los pastores están cantando huaino.

Como suele ocurrir en este tipo de lenguas, el núcleo sintáctico va detrás de los elementos que lo complementan, así el quechua tiene posposiciones y no preposiciones, y la palabra que hace de adjetivo se antepone al que califica sustantivo y el adverbio antecede al verbo:

- wawa (bebé) + wasi (casa) → wawa wasi (casa de bebes, guardería)

- chunka (diez) + chiwchi (pollo) → chunka chiwchi (diez pollos)

- mana (no) + rurana (factible) → mana rurana (imposible)

Bibliografía

- Rodolfo Cerrón-Palomino (1994). Quechua sureño, diccionario unificado quechua–castellano, castellano–quechua. Lima, Biblioteca Nacional del Perú.

- Óscar Chávez Gonzales (2017). Urin Qichwa. Siminchik allin qillqanapaq: chankakunapaq qullawkunapaqwan. Lima, Editorial Textos. 72 pp., ISBN 9786124686832

- César Itier (2017). Diccionario Quechua Sureño - Castellano. Lima, Editorial Commentarios. 303 pp., 3900 entradas, ISBN 9789972947094

Véase también

- Wikiproyecto relacionado

- Quechua boliviano

- Literatura quechua

- Gramática del quechua sureño

- Quechua ayacuchano

- Quechua cuzqueño

- Wikipedia en quechua Sobre Wikipedia quechuahablante escrita en Quechua Sureño Unificado.

- Qhichwa Simipi Wikipidiya La Wikipedia en la lengua Quechua.

Diccionarios

- Diccionario Quechua Sureño Normalizado - Español en Aulex.org.

- Yachakuqkunapa simi qullqa, Qusqu Qullaw Qhichwa Simipi Diccionario ilustrado del Quechua Sureño Normalizado, Ministerio de educación peruano (2005).

- Apurimaqpaq Runasimi Taqe Diccionario de Quechua Apurimeño (2007).

- Iskay simipi yuyayk’ancha (Bolivia) Quechua Sureño Normalizado 2007. ( Única diferencia: en Bolivia se usa la J en lugar de H )

- Simi Taqe, Qheswa - Español - Qheswa 2005 Diccionario Quechua cuzqueño - español, Academia Mayor de la Lengua Quechua (2006).

- Vocabulario de la lengva general de todo el Perv llamada lengva Qquichua o del Inca El Quechua Cortesano del Cuzco, 1608 Diego González Holguín

Cursos

- Gramática del Quechua Qosqo-Puno-Qollaw Ricardo Cahuana (2007).- curso escritura del Cuzco-Collao, para quechuahablantes.

- RunasimiNet - Curso de Quechua Sureño Unificado. Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Lecciones básicas de quechua en español e inglés.

Referencias

- Diccionario histórico-biográfico del Perú. Tomo segundo - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

- Los luchadores por la libertad de América latina. pág. 28, ISBN 5-01-000632-4

- Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana

- Diccionario Kechwa castellano de Guardia Mayorga, 10.ª edición.

- Prólogo de Alberto Escobar en Gramática quechua Ancash- Huailas de Gary J. Parker (1976) Edición IEP, Ministerio de Eucación

- Adela Velásquez: Simipirwa/ Diccionario quechua-español ISBN 978-99954-41-95-1

Enlaces externos

- Propuesta para la escritura quechua P. Carreno, Runasiminet.

- http://www.slideshare.net/marcoslukcha/cinco-sufijos-unificados-del-quechua Cinco sufijos unificado del quechua normalizado

- Ortografía quechua - todas letras, las bien y las mal escritas La escritura según la ortografía Quechua Normalizado.

- Ortografía oficial y variación regional La escritura estandarizada para los dialectos quechuas sureños.

- Pronunciación y Escritura del Quechua Explicación de algunas de las cuestiones acerca de la escritura para el estándar literario de Quechua Sureño Normalizado

- Alfabeto oficial del Cuzco

- La determinación de la frontera dialectal del quechua ayacuchano y cuzqueño en el departamento de Apurímac Vidal César Carbajal Solís.

- Aymarismos en el Quechua de Puno Willem Adelaar (1987).

На других языках

[de] Südliches Quechua

Südliches Quechua oder südliches Ketschua (Quechua Urin Qichwa, Urin Qhichwa, Qhichwa simi, spanisch Quechua sureño, auch Chanka-Qullaw bzw. Chanca-Collao)[1] bezeichnet die eng miteinander verwandten Quechua-Varietäten Südperus, Boliviens und Argentiniens sowie die auf Grundlage der Varietäten Südperus und Boliviens entstandene gemeinsame Schriftsprache.[en] Southern Quechua

Southern Quechua (Quechua: Urin qichwa, Spanish: quechua sureño), or simply Quechua (Qichwa or Qhichwa), is the most widely spoken of the major regional groupings of mutually intelligible dialects within the Quechua language family, with about 6.9 million speakers.[citation needed] It is also the most widely spoken indigenous language in the Americas. The term Southern Quechua refers to the Quechuan varieties spoken in regions of the Andes south of a line roughly east–west between the cities of Huancayo and Huancavelica in central Peru. It includes the Quechua varieties spoken in the regions of Ayacucho, Cusco and Puno in Peru, in much of Bolivia and parts of north-west Argentina. The most widely spoken varieties are Cusco, Ayacucho, Puno (Collao), and South Bolivian.- [es] Quechua sureño

[ru] Южный кечуа

Южный кечуа, или просто кечуа (исп. quechua sureño, Qhichwa) — наиболее распространённый из всех региональных языковых группировок, где между диалектами существует взаимопонятность в кечуанской языковой семье, с общей численностью говорящих около 5 500 000 человек. Он также наиболее широко распространённый язык коренного народа на всей территории Нового Света. Термин южный кечуа относится к формам кечуа, на котором говорят в регионах Анд к югу о линии примерно от востока до запада между городами Уанкайо и Уанкавелика в Центральном Перу. Включает разновидности кечуа, распространённые в регионах Аякучо, Куско и Пуно в Перу, в большей части Боливии и в частях северо-запада Аргентины. Наиболее широко распространёнными разновидностями кечуа являются южно-боливийский, кусканский, аякучанский и пунский.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии